Prólogo

Caía a noite em Laguna, uma pequena cidade histórica do litoral catarinense a pouco mais de 100 quilômetros de Florianópolis. Ao volante de uma caminhonete branca, ano 2019, o homem de camisa polo verde e calça jeans guiava pela BR-116 com atenção e perícia incomuns para os 83 anos que completaria dali a dois meses. Gostava de dirigir, especialmente sozinho, e longas viagens lhe davam prazer. Havia saído de São Paulo naquela manhã, bem cedo, e planejara chegar a Laguna com a luz do dia, mas pouco antes de Balneário Camboriú, outra famosa cidade litorânea, um acidente envolvendo dois caminhões o reteve na estrada por três horas.

Parado na rodovia, com centenas de outros motoristas irritados e entediados com a parada imprevista, ele achou que podia descansar um pouco. Afinal, até ali já tinha rodado mais de 600 quilômetros. Reclinou o banco, soltou o cinto de segurança, abriu as janelas e tirou um bom cochilo, sem que ninguém o incomodasse. Despertou disposto e animado. E na hora certa: os caminhões tinham sido removidos da pista e os outros veículos ligavam motores, numa barulheira alegre que prenunciava a retomada da viagem para todos.

Ele ajustou o banco, espreguiçou-se, olhou-se no retrovisor: o rosto marcado por rugas, o cabelo branco escasseando e penteado todo para trás, levemente desalinhado depois da soneca. Achou que tinha boa aparência e pensou que não sentia em absoluto o peso dos seus tantos anos. Ligou novamente o carro e preparou-se para percorrer os 180 quilômetros até Laguna, onde pretendia parar num hotel que já conhecia de outras viagens – o Renascença –, jantar, repousar e, no dia seguinte, seguir viagem até Gramado.

Ele adorava Gramado, a cidade da Serra Gaúcha cujo inverno lembrava o clima europeu que tanto apreciava. Era verão, mas que diferença fazia? Gramado era bonita e agradável o ano inteiro.

Ao contrário do tempo da juventude, porém, já não gostava de dirigir à noite. Por isso planejara a parada em Laguna. Lá fora, além da escuridão, começava a chover. Definitivamente, era hora de fazer uma pausa.

Olhou para o ponteiro do combustível: ele se distraíra, e estava perigosamente baixo. Por sorte, as luzes de um posto a alguma distância acenaram para ele. Começou a sinalizar que entraria à direita. Diminuiu a velocidade quando viu a placa: Posto de gasolina a 100 metros. Opa: mais perto do que tinha imaginado! Viu que ficava em uma avenida marginal, paralela à rodovia. A súbita proximidade fez com que ele saísse da estrada de um jeito um pouco repentino, orientado por olhos de gato no asfalto.

Os olhos de gato, na verdade, sinalizavam uma valeta profunda a separar rodovia e marginal, com um desnível de quase meio metro. À noite, com chuva, ele não percebeu. O carro mergulhou na valeta, ainda com alguma velocidade, fazendo um barulho assustador de metal se retorcendo violentamente. Com o choque, os airbags da caminhonete inflaram, pressionando o peito do motorista e causando-lhe dor. Ele teve medo, muito medo. Fechou os olhos e tentou respirar. Levou longos segundos para se dar conta de que estava vivo e, até onde podia perceber, bem.

Um carro que vinha atrás parou para socorrê-lo – um casal de olhar gentil, os dois preocupados. Não o retiraram da cabine, temendo que ele houvesse quebrado algum osso e seu quadro piorasse com o movimento. Mas pediram ajuda, que veio rápido: uma ambulância da concessionária da rodovia chegou em alguns minutos, com sirenes soando e luzes piscando. Mãos experientes o ajudaram a sair do carro e o deitaram numa maca.

Um médico o examinou dentro da ambulância. Sinais vitais bons. De fato, exceto pelo machucado no pé, que se enganchara num pedal do carro, e pela dor no peito causada pelo impacto do airbag, ele estava ileso. “Mas seria bom se o senhor fizesse uma radiografia”, recomendou o socorrista. Ele prometeu que faria.

Quando pôs os pés no chão, ainda abalado, mas com a firmeza que era possível, sentiu alívio. Nada parecia quebrado. Conseguia andar, apesar das dores no pé e no peito – mais tarde, ao tirar a camisa, veria os hematomas se desenhando sob a pele clara. Demorariam semanas para desaparecer.

Logo chegaram policiais corteses explicando que, por se tratar de acidente, eram obrigados a usar o bafômetro. O homem concordou e soprou o aparelho – zero álcool. Estava liberado.

O casal que prestara o primeiro atendimento não tinha arredado pé do local e se ofereceu para hospedá-lo naquela noite.

“Pode dormir lá em casa, ao menos o senhor não fica sozinho”, sugeriu o marido. “Melhor que em hotel.” Mesmo assustado demais para recusar, ele hesitou. O casal achou que o motivo da hesitação fosse o carro – talvez o homem não quisesse simplesmente abandoná-lo ali, às margens da rodovia. O marido então informou que conhecia um bom funileiro: pediria a ele que enviasse um guincho e levasse a caminhonete direto para a oficina, que ficava em Tubarão, cidade vizinha. Depois veriam os detalhes, mas não era profissional careiro e era de muita confiança. Não mexeria nos pertences acomodados na caçamba, coberta por uma lona – podia ficar tranquilo quanto a isso. Gente honesta.

O homem pegou uma pequena mala e um pacotinho de dinheiro guardado no porta-luvas. Ainda esperaram um pouco pelo resgate. Quando finalmente chegou, o guincho acabou não sendo suficiente – foi necessária uma grua para puxar o carro da valeta profunda. A caminhonete estava em péssimo estado, ele constatou, sem coragem ainda de usar a palavra correta para a situação: destruída.

A mulher o ajudou a entrar no carro do casal. Apresentaram-se, falaram sobre o susto e sobre a sorte por tudo ter acabado bem. “Acidentes acontecem por imprudência ou imperícia”, justificou-se o homem. “No meu caso, não foi uma coisa nem outra: aqueles olhos de gato me enganaram.” O casal se solidarizou. Os dois comentaram o problema da sinalização e pensaram em providências para que outros motoristas não caíssem na mesma cilada.

O homem ligou para a esposa, que tinha ficado em São Paulo e esperava notícias. Explicou que tinha sofrido um pequeno acidente, mas estava tudo bem, um médico o havia examinado. Demorou um tempo para acalmá-la.

A residência do casal que o acolheu em Laguna era simples, mas confortável. O hóspede inesperado foi acomodado num quarto de mobília sólida e sem modernidades. Ele pôde tomar um banho e trocar a roupa, que tinha pequenas manchas de sangue. Enquanto isso, a anfitriã preparou o jantar. O marido se dispôs a abrir um vinho para celebrarem o desfecho favorável. Comeram bem e beberam a garrafa toda. O homem então se retirou para o quarto de hóspedes e adormeceu profundamente.

—·—

Na manhã seguinte, os três saíram juntos: o marido levou a esposa ao trabalho e o hóspede ao funileiro. O homem agradeceu muito a acolhida do casal. “Vocês foram meus anjos da guarda”, disse. Despediram-se com apertos de mão e abraços comovidos. O homem se sentia muito dolorido – moído, mesmo –, mas aliviado. Estava vivo e praticamente ileso. Na oficina espaçosa, de paredes claras e limpas, encontrou seu carro e, à luz do dia, constatou que estava mesmo bastante avariado. O funileiro não tinha boas notícias.

– Minha ideia é desmontar, trocar tudo o que quebrou, pintar inteirinho e remontar – explicou. – Pode demorar alguns meses, porque, com a pandemia, talvez seja difícil encontrar as peças. – E concluiu: – Não é um conserto barato, deve ficar nuns 20 mil reais, mais ou menos. Isto é, se o senhor achar que vale a pena. O senhor tem seguro?

O homem não tinha. Nunca tivera. De nenhum carro, desde o primeiro, um Passat usado, adquirido no final dos anos 1960. Não confiava nas seguradoras: cobravam muito e ofereciam pouco em caso de sinistro. Até então, um seguro automobilístico nunca lhe fizera falta; ele se considerava um motorista atento e habilidoso. Mas era afeiçoado à caminhonete.

– Pode fazer e me mandar a conta. Aliás, você tem um carro para me emprestar, para me alugar, melhor dizendo?

O funileiro tinha um Onix branco que podia lhe ceder. Àquela altura, o homem precisava escolher entre voltar a São

Paulo e seguir viagem até Gramado. Como seu estado geral de saúde era bom, escolheu rumar para o sul. Acertaram o valor do aluguel e ele transferiu seus pertences da caminhonete para o Onix. Entregou ao funileiro um pouco do dinheiro que tinha levado consigo, a título de entrada pelo trabalho, e, revirando a carteira, encontrou um cartão de visita, que estendeu a ele para “ir dando notícias do conserto”.

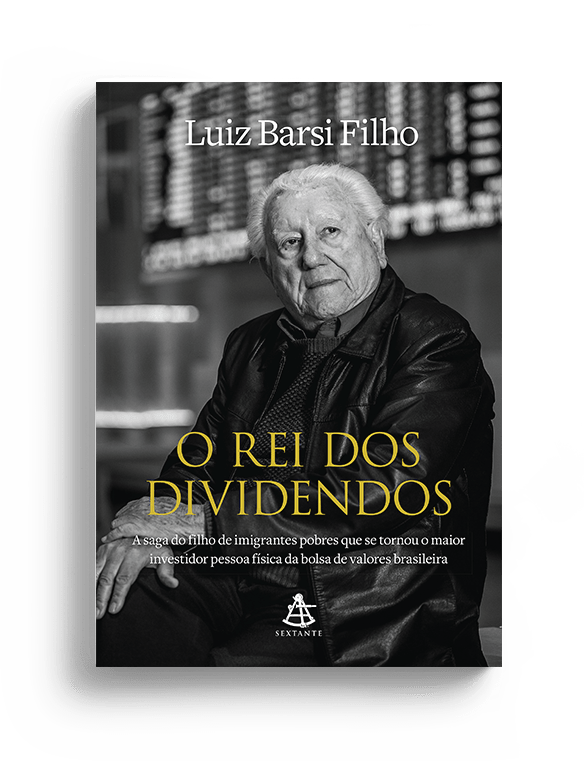

No cartão havia apenas um nome, Luiz Barsi Filho, e um número de celular de São Paulo.

Aquele nome não significava nada para o funileiro, mas, com a confiança típica da gente simples das cidades pequenas, ele confiou que o homem pagaria. De todo modo, o homem achou por bem oferecer alguma garantia a mais:

– Depois dá um Google no meu nome.

O funileiro disse que não precisava. Mais tarde, porém, fez o que o homem sugeriu. A princípio, achou que fosse brincadeira. Comentou com amigos, que pesquisaram também. E riram, céticos: Luiz Barsi Filho numa funilaria em Tubarão? Que piada.

Quando Barsi chegou a Gramado, um cunhado seu, irmão de sua esposa, já estava com passagem comprada para Porto Alegre no dia seguinte. De lá, seguiria para a Serra Gaúcha. A notícia do acidente tinha causado alarme em São Paulo. A filha caçula, que estava em viagem de férias naquele janeiro quente de 2022, acionou o tio para “resgatar” o pai e não deixar que voltasse sozinho. Barsi achou exagero, mas gostou da companhia na viagem de volta, feita alguns dias depois, quando já se considerava totalmente recuperado. Como era de esperar, no meio do caminho decidiram parar em Tubarão para dar uma olhada no carro em reparos. Quando já estavam perto, Barsi ligou para o funileiro a fim de se certificar de que estaria na oficina.

Sim, ele estaria. Ele e o grupo de amigos que não tinham acreditado no funileiro quando ele lhes disse o nome do cliente da caminhonete. Àquela altura, todos tinham se informado sobre Luiz Barsi Filho, mas parecia incrível demais para ser verdade.

Era.

Diante deles, examinando o carro meio destroçado e fazendo comentários sobre a qualidade dos reparos em curso, estava um dos poucos bilionários brasileiros, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Luiz Barsi Filho é o maior acionista individual do Banco do Brasil e proprietário de quinhões respeitáveis de conglomerados como Unipar, gigante na produção de cloro e soda cáustica, e Klabin, a maior produtora e exportadora de papel do país. Um bilionário conhecido por seus hábitos simples, quase pitorescos, como andar de metrô e de ônibus pela cidade (“Uso máscara por causa da pandemia, ninguém me reconhece”, acredita). Os rapazes quiseram fazer selfies com o megainvestidor, que muitos consideram “o Warren Buffett brasileiro” – comparando-o ao titã americano, um dos homens mais ricos do mundo. As selfies circularam por Laguna e Tubarão, atestando o inacreditável.

Esta é a história desse homem, narrada por ele mesmo e por pessoas que conviveram com ele em momentos diferentes de sua vida.

Em tempo: estabeleceu-se uma amizade entre Barsi e o casal que prestou o primeiro atendimento naquela noite chuvosa de janeiro. Mantiveram contato desde então e trocam mensagens cordiais com frequência. Barsi é grato a eles e os menciona sempre que fala do ocorrido. São seus anjos da guarda, diz.

1

O menino do Quintalão

“Não tinha nada de bonito na minha pobreza”

Eu nunca tive a expectativa de ser um homem rico. Tudo o que eu queria, na verdade, era nunca mais voltar à pobreza de onde vim.

Não sei como era a situação enquanto meu pai era vivo. Eu tinha pouco mais de 1 ano quando ele morreu e só o vi em fotos. Minhas memórias da pobreza começam anos depois. Talvez não sejam exatamente memórias, porque parte me foi contada, mas de outra parte me lembro mesmo, porque vivi.

Meus pais estavam casados havia pouco mais de um ano quando nasci. Minha mãe, Maria Margarida Ruiz Santos Barsi, descendente de espanhóis. Meu pai, Luiz Barsi, de quem herdei o nome, descendente de italianos. Moravam num grande sobrado na Mooca, de propriedade do meu nonno, Francisco Barsi, pai do meu pai. O nonno e a nonna, Emma Bazan Barsi, ocupavam o andar de cima. No térreo, em “apartamentos” compostos por quarto e cozinha, viviam os quatro filhos: minha tia Helena, a mais velha; meu pai, o segundo filho, já casado com minha mãe; meu tio Nelo, o terceiro; e tia Olga, a raspa do tacho. Não sei se o convívio era bom, mas era como se fazia: nas primeiras décadas do século XX, muitas famílias de imigrantes compartilhavam o mesmo endereço, e a Mooca era um bairro de italianos.

Não sei se casaram apaixonados nem se eram felizes, porque, depois da morte do meu pai, minha mãe não teve muito tempo para se lamentar ou evocar lembranças. Precisava trabalhar. Não seria o primeiro emprego. Quando solteira, ela já havia trabalhado em uma fábrica de charutos, embalando o fumo no papel cortado à faca. Casada, passou a dedicar-se só às tarefas domésticas.

Meu pai gostava muito de pimenta. Reza a lenda que certa vez engoliu uma sementinha, que grudou no estômago e provocou uma úlcera. Precisou de cirurgia. Levaram-no ao hospital Umberto Primo, conhecido também como hospital Matarazzo, uma instituição da colônia italiana cujo lema era oferecer aos pobres a saúde dos ricos. A operação foi um sucesso, mas um descuido pós-cirúrgico pôs tudo a perder. Ele estava na casa dos 30 anos. Dizem que se tivesse recebido cuidados de enfermagem, meu pai teria vivido. Dizem que meu avô se negou a pagar por esse cuidado à parte e depois se arrependeu. Dizem que foi por isso que comprou um túmulo com lápide no Cemitério Quarta Parada, ali perto, que até hoje pertence à família.

Enterrado meu pai, o nonno pediu que minha mãe desocupasse o apartamento onde os dois tinham vivido e levasse o neto, eu. Pretendia alugar a habitação por um bom valor e não parecia preocupado com o nosso destino. Na época era assim: menos sentimentalismo, mais realidade. Meu pai era filho, e as noras eram… noras. Não eram nada dele, afinal. Netos, esse nonno tinha clara preferência pelos que haviam sido gerados pelas filhas. Minha mãe não falava muito sobre esse acontecimento, mas tenho para mim que guardava certa mágoa.

Ela então arrumou seus poucos pertences e mudou-se comigo para uma pequena casa na rua Caetano Pinto, no Brás, numa vila operária. À frente da entrada da vila havia uma doceria, um churrero, como dizíamos. Se eu fechar os olhos, consigo sentir o cheiro de açúcar e canela dos churros, que só vim a provar no final da adolescência, porque naqueles primeiros tempos todo centavo era importante e doce era desnecessário. Ela voltou a trabalhar numa fábrica de charutos, e logo viu que com o que recebia não dava para morar “tão bem”. Então nos mudamos para um cortiço, também no Brás, que chamávamos carinhosamente de Quintalão. O Quintalão era uma comunidade. Devia abrigar umas 30 famílias, mais de uma centena de pessoas no total, a maioria imigrantes europeus pobres. Morávamos num quarto que era também cozinha e compartilhávamos banheiros. Os homens trabalhavam fora e as mulheres cuidavam da vida doméstica. Minha mãe era a única mulher que saía para ganhar o próprio sustento. Nos primeiros tempos, eu ficava no Quintalão quando ela se ausentava. As outras moradoras eram solidárias e até me olhavam de vez em quando, mas de modo geral fui uma criança largada, brincando das brincadeiras possíveis com outras crianças largadas. Foi nesse meio que cresci.

Eu era um moleque traquinas e era comum que alguém me delatasse para minha mãe quando ela voltava do trabalho. Uma vez conseguimos uma bola de futebol e, no calor da partida, ela foi parar no quintal do vizinho, um português mal-humorado que não apenas não quis devolver, como ainda furou a bola. Dias depois, uma das galinhas do português escapuliu para o Quintalão. Peguei o bicho, subi no telhado com a galinha debaixo do braço e desafiei o vizinho:

– Não devolvo nunca mais!

Gostaria de dizer que a galinha virou canja, mas o fato é que não lembro. Talvez minha mãe tenha me obrigado a devolver. Era uma mulher afetuosa e capaz de tudo por mim, mas severa quando eu aprontava. Fui uma criança que apanhou muito, de cinta, de chinelo, de baldes que voavam na minha direção – o que estivesse por perto. “Nino, venha cá!”, ela me chamava, e eu sabia que viria bronca. Mas éramos só os dois, e éramos unidos, e unidos vivemos até o fim da vida dela, aos 92 anos, com a mente já nublada pelo Alzheimer. Quando penso naqueles dias, eu a vejo de saia ou vestido, algum acessório enfeitando o cabelo, o jeito cansado de cumprimentar as outras mulheres do Quintalão antes de se recolher comigo no nosso quarto.

Com o tempo passei a acompanhá-la ao trabalho, mas ficava numa escolinha no meio do caminho, na rua Alfredo Pujol, nos Altos de Santana. Quando minha mãe mudou de emprego e virou vendedora de uma bombonière de cinema, comecei a trabalhar com ela. No intervalo dos filmes, passeava pela sala de projeção vendendo saquinhos de uvas-passas que embalávamos por nossa conta. Eu entregava todo o dinheiro a ela.

Algumas vezes os fiscais faziam batidas no cinema à procura de irregularidades, principalmente menores de idade admitidos em sessões de filmes “impróprios”. Minha mãe estava sempre atenta: se a fiscalização chegava, ela me escondia num depósito. Um dia, porém, não foi rápida o suficiente e os homens me flagraram trabalhando.

– Menor de idade não pode estar aqui – advertiram.

Ela os enfrentou.

– Sou viúva e prefiro que ele esteja comigo aqui, onde vejo o que ele está fazendo. Ou o senhor acha que é certo deixar o menino na rua?

Os fiscais foram embora e eu fiquei.

Éramos pobres, mas nunca passamos fome. Cumpria-se a profecia do meu avô materno, Antonio, imigrante que deixou Granada, na Espanha, para escapar da vida sofrida. Em San José, a cidadezinha deles, viviam em cuencas, buracos escavados na pedra, miseráveis. Minha mãe contava que, ao desembarcar no porto de Santos, em 1910, meu avô observou os latões de lixo atentamente e disse, contente, à minha aguelita Josefa:

– Aqui não há fome. Tem comida na lata de lixo. Onde há comida no lixo não existe fome – sentenciou.

Comida cara, de luxo, não havia. Havia a comida que dava para comprar com o nosso dinheiro. Não muito longe de casa, na rua Carneiro Leão, conhecíamos um açougueiro que tinha se especializado em preparar morcilla, ou morcela, um embutido à base de sangue, em geral de porco, muito mais barato do que a linguiça comum. Morcilla se tornou a especialidade da minha mãe, que a preparava com tomate, com pimentão, com o que quer que houvesse, e misturava no arroz. Quando sobrava algum dinheiro, ela comprava os ingredientes para o puchero, um saboroso cozido espanhol que, além de morcilla, leva toucinho e carne de boi. É um prato fantástico, receita aprendida com a aguelita fiel às origens, gorduroso e de uma força impressionante. No começo, as mulheres do cortiço cozinhavam no fogão a lenha. Evoluíram para um que funcionava a querosene e só muito tempo depois tiveram acesso a fogões a gás.

Quando fomos expulsos da casa do nonno, minha mãe naturalmente se aproximou de sua família de origem. Imigrantes pobres também, não podiam nos ajudar muito, mas eram gentis e solidários. Minha mãe tinha muitos irmãos, nunca soube quantos, mesmo que isso pareça estranho hoje. Eu convivia com tia Carmen, que morava em São Paulo, e mais esporadicamente com tia Josefa, de Belo Horizonte. Havia também tia Antonia, de Santos, que veio a morrer de sífilis, esquecida num asilo para pessoas acometidas por essa doença.

Nossas histórias de família se parecem com outras tantas daquela época. Tia Josefa, por exemplo, se casou com tio Antônio e tiveram dois filhos. Mas esse mesmo tio se engraçou pela tia Carmen, cunhada dele, e também tiveram filhos. As duas irmãs, desnecessário dizer, acabaram rompendo, e o tio se fixou em Belo Horizonte com Josefa. Montou um ferro-velho e se estabeleceu por lá, onde prosperou a ponto de me mandar passagens de avião para visitá-lo ocasionalmente – o que eu fazia com muito gosto na adolescência. Lembro-me de aos 12, 13 anos passar muitas tardes com ele no ferro-velho, encantado com peças antigas e restos de carros.

Havia ainda meu tio Mariano. Na época do Quintalão, ele construiu uma cozinha de madeira ao lado do galinheiro para que minha mãe não precisasse cozinhar no quarto, como outras mulheres do cortiço. Acabamos dividindo esse espaço com duas senhoras, dona Maria e dona Catarina. O marido de dona Maria, seu Alfredo, se embriagava e espancava a mulher. Nós, crianças, ouvíamos as brigas, aflitos e assustados.

Foi no Quintalão que tive meu primeiro grande amor. Aos 16 anos, me apaixonei por uma jovem dois anos mais velha, Catarina Padilha, que todos conheciam como “Negrinha” – embora ela fosse branca. Lembro que me enchi de coragem e tomei a iniciativa de pedi-la em namoro. Ela me chamou de louco, alegou a diferença de idade para me dispensar, mas depois mudou de ideia e veio atrás de mim. Chegamos a namorar, mas tudo acabou quando ela se mudou do cortiço.

Vivemos no Quintalão dos meus 3 anos até perto dos 20, quando finalmente pudemos nos mudar para um apartamento. Bem antes disso, minha aguelita Josefa veio morar no nosso quarto quando meu avô, ruim da cabeça, foi internado no Hospital do Juquery, uma das mais antigas colônias psiquiátricas do país, em Franco da Rocha. Morreu lá, muito velho. Minha avó ficou conosco até morrer, centenária e lúcida até o final.

O grosso do nosso sustento vinha do que minha mãe ganhava no cinema, onde trabalhou por muitos anos. Guardo na memória uma feliz coincidência que aconteceu em 1958, ano em que o Brasil foi campeão na Copa do Mundo realizada na Suécia. Disputaríamos a semifinal com a França, e os funcionários do cinema fizeram um bolão. Minha mãe foi a última a entrar e, como tinham combinado não repetir resultados, chutou um placar que ninguém tinha indicado até ali: 5 a 2 para o Brasil.

Placar final do jogo: 5 a 2. Ganhamos uma boa nota.

O jogo seguinte era a final contra a Suécia, a anfitriã. Dessa vez, pediram a minha mãe que fosse a primeira a assinar o bolão. E ela, embalada pelo sucesso anterior, chutou de novo 5 a 2. O Brasil levou a taça batendo a Suécia por… 5 a 2. Ela ficou feliz. Com o tempo, meus bicos ajudavam cada vez mais. No cinema, deixei de vender passas e fui “promovido” a baleiro. Trabalhava aos sábados e domingos, quando as sessões eram mais cheias. Durante a semana, fazia ponto como engraxate num prédio baixo na avenida Rangel Pestana, esquina com rua Professor Batista de Andrade, no Brás. Nesse lugar havia bailes só para pessoas negras, que chegavam sempre muito elegantes – e pediam lustre no sapato. Aprendi o ofício e desde então nunca deixei de engraxar meus sapatos. Faço isso melhor que ninguém.

Ainda hoje, quando vou ao prédio da bolsa, no centro velho de São Paulo, sempre pergunto aos engraxates quanto cobram. “Vinte reais”, me disseram numa das últimas vezes que estive lá. Agradeço e recuso. Com 20 reais compro duas ou três latinhas de graxa. Não é economia – é valorizar o dinheiro que ganho.

Quando a bombonière foi vendida, minha mãe recebeu uma indenização na forma de nota promissória, que usamos para dar entrada num pequeno apartamento na rua Carneiro Leão, sempre no Brás. A essa altura, eu já estava com 19 anos (acho). Deixamos enfim o Quintalão para uma melhora de vida conquistada com quase duas décadas de trabalho dela. Minha mãe então decidiu trabalhar como costureira no ateliê de uma amiga de infância, dona Encarnação, onde já estava dona Lola, minha madrinha de batismo. Especializou-se no arremate: dava pontos que praticamente ninguém conseguia enxergar, era de uma habilidade inconcebível. Ela me ensinou a costurar e a cerzir. Até hoje, quando tenho uma meia rasgada ou um furinho na roupa, sou capaz de enfiar a linha na agulha e fazer um reparo perfeito. Minha mãe sempre dizia: “Posso te ver remendado, mas nunca rasgado.” Era uma questão de dignidade.

O ateliê ganhou renome, minha mãe melhorou sua renda e, passo a passo, fomos nos afastando da pobreza.

Muitos anos depois, pouco a pouco, me aproximei da família do meu pai. Com a morte do meu avô, o casarão da Mooca onde a família toda vivia começou a se deteriorar. Minha avó não conhecia dinheiro; era analfabeta e assinava carimbando o dedão na folha de papel. Ao fazer o inventário do meu avô, minhas tias Olga e Helena fizeram alguma manobra para ficar com fatias mais gordas do imóvel, enquanto meu tio Nelo e eu, como herdeiro do meu pai, fomos claramente prejudicados. Mais tarde, quando as tias quiseram vender o casarão, exercemos nosso direito de dizer não, numa disputa que se arrastou até tia Helena morrer, de câncer. Só tia Olga ficou por lá, viúva. Em meados dos anos 1970, quando eu já estava fazendo algum dinheiro, comprei a casa dos demais herdeiros e disse a essa última tia que poderia ficar, se quisesse. Durante muitos anos ela morou sozinha lá, cercada por dezenas de gatos, entre paredes que se degradavam lenta mas inexoravelmente. Só saiu, a contragosto, quando constatamos que havia risco de a casa desmoronar. Demoli o imóvel e construí no terreno um galpão que me pertence até hoje. Meus filhos herdarão.

Não havia nada de poético nem de bonito na minha pobreza. Foi uma infância dolorida, que, ao longo dos anos, tornou-se o meu grande estímulo para ganhar e multiplicar meu dinheiro. Eu tinha medo de voltar àquela penúria. Quando alguém me pergunta se sou rico, devolvo a pergunta: o que, afinal, é riqueza para aquela pessoa? Para mim, rico é aquele que se contenta com o que tem. Sob esse aspecto, sempre fui e ainda sou pobre, pois nunca me contentei com o que tinha e ainda hoje não me contento. É isso que me impulsiona. Não vou parar por aqui.