Nossos revendedores

"Minha jornada dos sonhos de infância ao maior evento da galáxia e além" – Érico Borgo

Um dos mais influentes empresários da área de entretenimento no país, Érico Borgo é antes de tudo um apaixonado pela cultura pop.

Foi cofundador do maior portal da área no Brasil, o Omelete, e também cofundador e diretor da CCXP, maior evento nerd do mundo.

Mais recentemente, fundou com outros sócios a produtora Huuro. Mas participar desse boom das últimas décadas não teria sido possível sem as histórias contadas aqui.

Para trabalhar com fãs e criar uma conexão profunda de respeito com eles, é preciso ter uma verdadeira paixão pelo universo nerd.

Neste livro, Érico Borgo compartilha sua jornada pessoal e profissional, além de revisitar experiências com seus universos e personagens favoritos, guiando o leitor por uma divertida viagem nostálgica que ultrapassa gerações e une todos os amantes da cultura pop.

Resenha especializada

Resenha especializada

""A minha história, provavelmente, não é muito diferente da sua. Uma criança atraída pela ideia de mundos fantásticos e personagens extraordinários em histórias em quadrinhos e filmes. O vislumbre de como tudo poderia ser diferente, a fagulha da imaginação. Universos apaixonantes que acabam entrando na nossa vida – tudo isso se mistura na memória, criando um lugar afetivo.

Resgatei diversas lembranças para dar forma a este livro, revisitei desenhos, jogos, filmes, brincadeiras que marcaram minha infância e adolescência, além de, pela primeira vez, olhar com certo distanciamento os desafios da vida adulta – meu primeiro emprego, relações familiares, os esforços para ajudar a criar e manter o Omelete, a construção da CCXP, a Huuro e a estrada que vem pela frente.

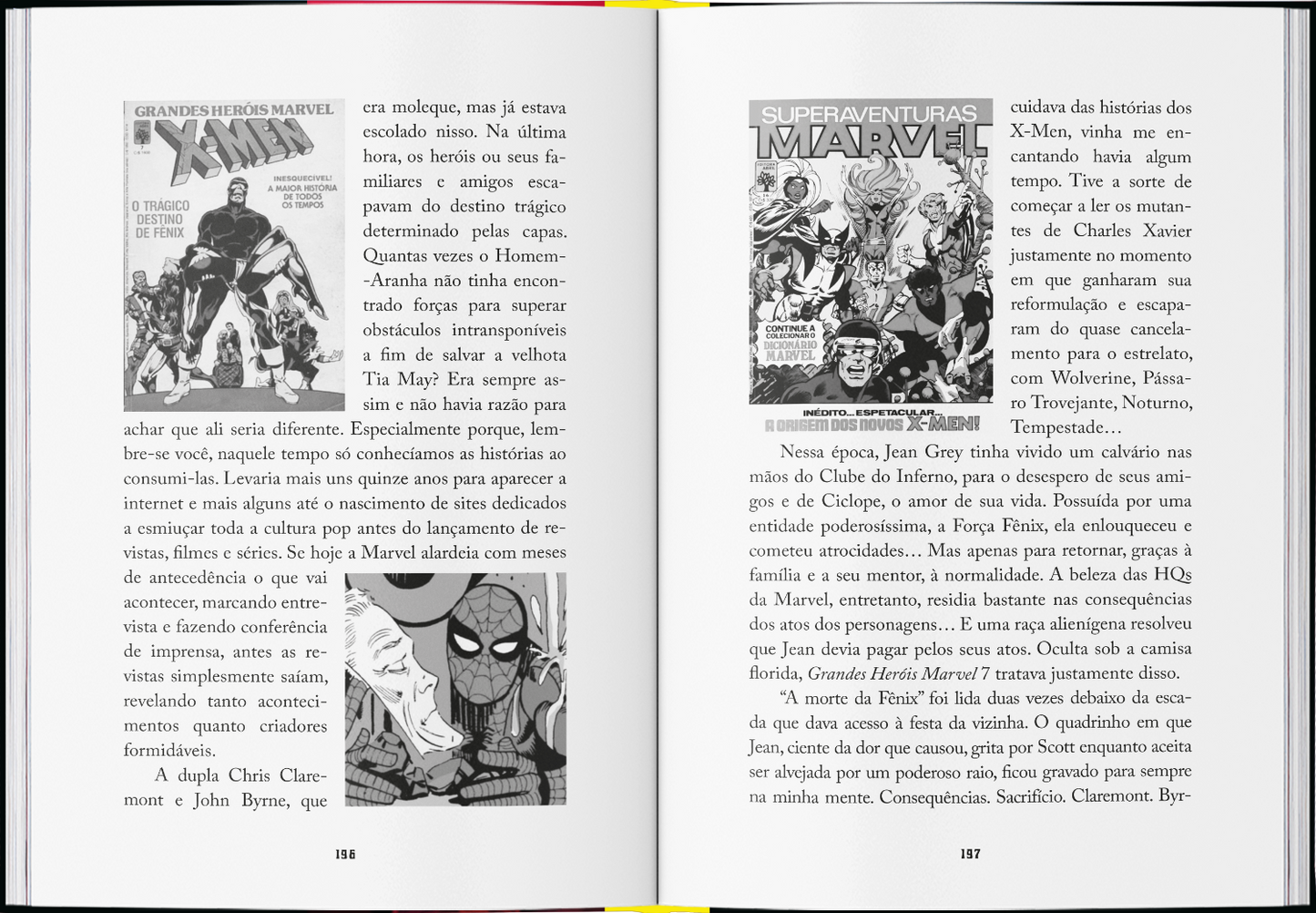

Percebi que a cultura pop não é só o meu objeto de trabalho, mas também parte do quebra-cabeça que me tornei. E esse meu lado se conecta a um imaginário popular, independentemente de gerações, gostos e interesses específicos. Revisitar com carinho as emoções que me marcaram quando li X-Men escondido em uma festa, ou o momento em que Star Wars entrou na minha vida, foi uma catarse para despertar um sentimento único.

Que este livro desperte em você também o desejo de parar um pouquinho e se lembrar da sua infância e das pessoas com quem conviveu. Que você também reconheça como tudo que você amava, tudo que viveu e tudo que trouxe para a vida adulta são partes valiosas de você. Esse foi o meu combustível enquanto fazia este registro das minhas memórias, na maior homenagem que eu poderia pensar para o mundo nerd que me formou."" – Érico Borgo

Ficha técnica

Ficha técnica

Impresso

Recomendamos para você

Erico Borgo

Conhecido como uma das principais vozes da cultura nerd do país, ÉRICO BORGO é empresário, jornalista e designer gráfico, além de um dos fundadores da Omelete Company e da CCXP, onde trabalhou 20 anos à frente da área de conteúdo. Atualmente, dirige a produtora criativa Huuro, dedicada às relações entre fãs, marcas e universos ficcionais e ao aprimoramento de experiências envolvendo esse universo.