Um ano na Provence

Um ano na Provence

Nossos revendedores

Vencedor do prêmio Melhor Livro de Viagem do British Book Awards, Um ano na Provence é uma das mais divertidas, adoradas e bem-sucedidas obras do gênero já publicadas.

“É um prazer ler este livro, escrito com humor e inteligência.” – The Sunday Times

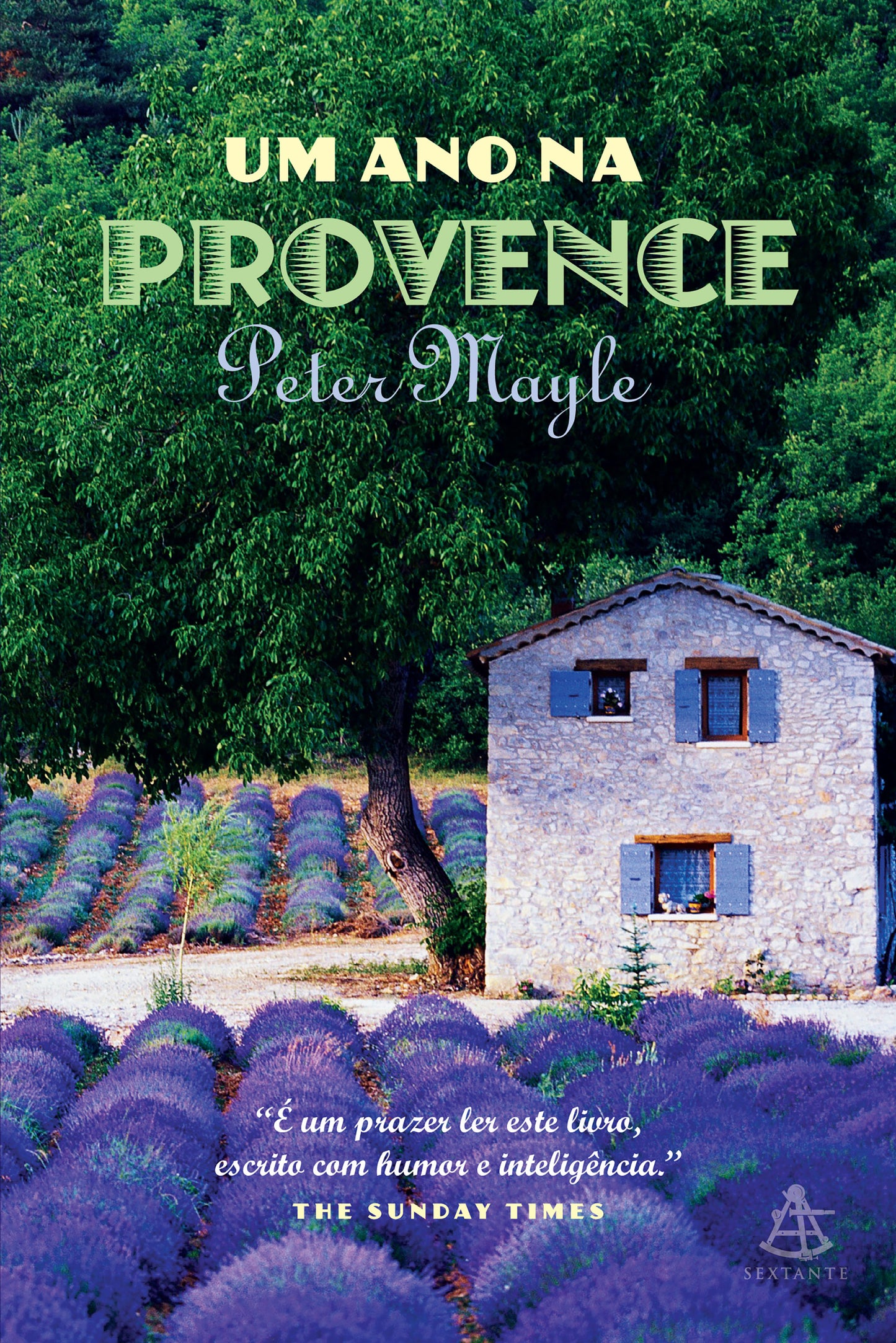

Quem não gostaria de largar tudo e recomeçar a vida num dos lugares mais charmosos do mundo? Peter Mayle e sua mulher fizeram o que, para a maioria de nós, continua sendo apenas um sonho quando resolveram morar numa casa rural no sul da França.

Em seu primeiro ano na Provence, Peter, um ex-publicitário inglês, realizou um registro mês a mês de sua ambientação à nova realidade e de suas incríveis descobertas e surpresas. A começar pela gastronomia e pela paisagem, passando pelos hábitos interioranos dos franceses e as diferenças culturais, tudo é contado em detalhes, com descrições deslumbrantes e um humor refinado e irresistível.

Saboreie os comentários sobre os pastis, os azeites e a comida; encante-se com a humildade dos cozinheiros anônimos capazes de superar grandes chefs parisienses; divirta-se com as implicâncias de um vizinho belicoso que faz de tudo para expulsar os turistas; alegre-se com as pitorescas corridas de cabras; e espante-se com a força do perturbador vento mistral, que arranca telhas e destrói encanamentos.

Livros de receitas e guias da região costumam nos seduzir com refeições fartas, coloridas e apetitosas, plantações de lavanda, belíssimos vinhedos e céus azuis. Mas nada como conhecer o relato em primeira mão de quem deixou a cidade grande para se entregar à experiência de desfrutar tudo isso, num local onde o tempo é governado pelas estações, não pelos dias.

Todos os prazeres rústicos da vida provençal estão reunidos neste retrato fascinante, misto de caderno de viagens, crônica e romance – obra que deve ser degustada como o melhor dos vinhos.

Ficha técnica

Ficha técnica

E-book

Peter Mayle

Peter Mayle trabalhou durante 15 anos no ramo da publicidade, primeiro como redator e depois como relutante executivo. Em 1973, lançou seu primeiro livro, De onde viemos?, voltado para o público infantil. Quatorze anos depois, largou tudo, mudou-se para a França e passou a se dedicar inteiramente à literatura. Um ano na Provence, seu maior sucesso, já foi traduzido para 38 idiomas e vendeu mais de 5 milhões de exemplares no mundo inteiro.Entre outros títulos publicados no Brasil estão Em busca de Cézanne, Qualquer proposta, Encore Provence, Lições de francês, Um bom ano, Toujours Provence, Hotel Pastis e Gostos adquiridos.Por conta do impacto que seus livros tiveram em atrair visitantes para a França, o governo francês deu ao autor o título de Cavaleiro da Legião de Honra em 2002.