Que não é o que não pode ser que não…

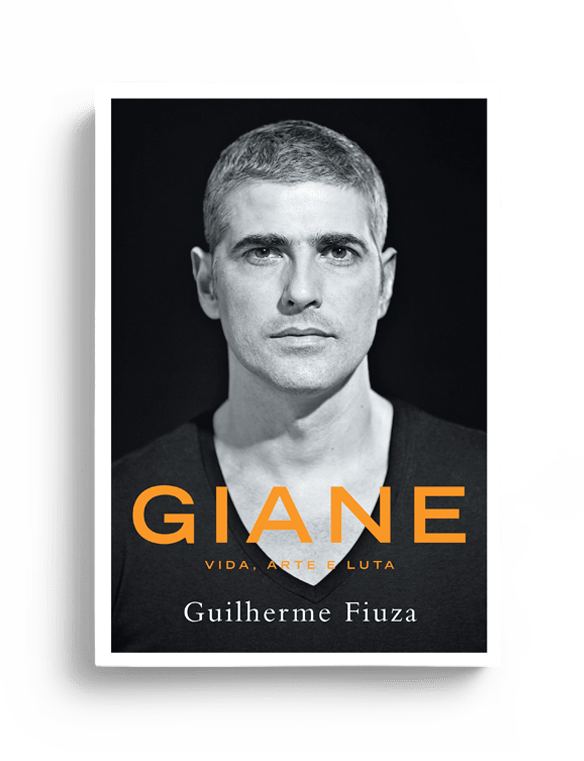

A movimentação no oitavo andar do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, indicava urgência. Um vaivém repentino de enfermeiras agitadas, transparecendo certo nervosismo, prenunciava o provável atendimento a algum paciente grave – que logo surgiu no corredor. Mas não estava de maca nem acompanhado por médicos.

O paciente que provocava o alvoroço entre as enfermeiras estava ótimo. Caminhava sozinho, cumprimentando a todos com um dos sorrisos mais famosos do Brasil.

Em passos firmes, corpo atlético precariamente coberto pela roupa hospitalar, o ator Reynaldo Gianecchini se deslocava em direção ao elevador com amplo apoio da equipe de enfermagem. Eram várias moças de branco para apontar-lhe o caminho, ampará-lo, perguntar-lhe se estava tudo bem mesmo, chamar o elevador, esperar o elevador. Seu destino era o segundo andar do hospital, onde ficava a sala dos aparelhos de ginástica.

Jamais se vira ali tanta mobilização da enfermaria com um paciente que estivesse indo malhar.

E as enfermeiras ficavam um pouco mais nervosas quando o ator, diante de tanta solicitude, olhava nos olhos de uma delas e soltava um “obrigado” com seu timbre grave de veludo. Definitivamente, elas não podiam deixá-lo sozinho.

Foi assim que a empresária de Gianecchini, Márcia Marbá, de passagem pelo hospital, deparou-se com o quadro peculiar: o ator fazendo esteira em trajes hospitalares, com uma bela enfermeira ao lado vigiando os movimentos da massa de 86kg compactados em 1,85m de altura, mal contida naquele tecido sumário. Márcia ainda pôde ouvir parte do que a enfermeira dizia ao paciente.

Era uma orientação sobre roupas adequadas para ginástica – o que, na literatura médica, queria dizer papo furado. Mas nem tudo ali era superficialidade: os olhares pareciam bem profundos.

No final do atendimento, a dedicada enfermeira levou de presente mais um sorriso fulminante do astro. Já sozinha com ele, Márcia não se fez de distraída:

– Pelo amor de Deus, Giane. Até aqui?! Isso é um hospital, cara…

O sorriso acendeu de novo, agora na versão não angelical:

– Isso é um hospital, mas eu não tô morto, né?

A roupa de ginástica ainda não tinha chegado, mas ele já tinha mandado buscar. A temporada no Sírio talvez lhe desse tempo para algumas sessões de malhação. Ou para muitas. Havia uma série de exames previstos, além dos vários que Gianecchini já fizera nas semanas anteriores, por causa de um quadro de saúde instável.

Todos os exames tinham tido resultado idêntico: um grande ponto de interrogação. Mas o último recomendara a internação – para investigação de uma hipótese mais grave.

Os dois primeiros exames da nova série, no entanto, também não chegariam a conclusão alguma. A essa altura, sentindo-se muito bem, o ator sentenciou à sua empresária:

– Tá vendo, Márcia? Os médicos não encontram nada. Estão procurando uma coisa que não existe.

A coisa que não existe tinha dado seu primeiro aviso mais de um mês antes. Na noite de 28 de maio de 2011, Reynaldo Gianecchini foi jantar com cinco fãs no hotel Hyatt, em São Paulo. Não era uma concessão à tietagem. Ele não teria saído de casa naquela noite se não fosse um compromisso profissional.

Os cinco acompanhantes tinham ganhado o jantar com Gianecchini num sorteio. A promoção fazia parte da campanha publicitária do papel higiênico Neve, estrelada pelo ator. No comercial de TV, uma mulher impressiona a amiga chamando seu mordomo para mostrar a maciez do produto de folha tripla. “Alfredo” chega com o papel higiênico numa bandeja e a patroa acaricia a “folha tripla” do empregado galã – paletó, camisa e pele.

– Que aveludado! – exulta a amiga, acariciando também.

Quando o olhar de estátua do mordomo Gianecchini dá uma escorregada em direção às moças derretidas, ele é friamente dispensado:

– Se anima não, Alfredo. A gente tá falando do Neve.

A piada com a beleza do ator transformou o comercial em sucesso instantâneo – num momento em que a vida real do “Alfredo” não estava nada engraçada.

Após um problema administrativo em seu escritório particular, o ator sofrera um forte baque financeiro. Uma varredura contábil indicara uma séria perda de patrimônio, e ele passara por uma fase de grande abatimento. Foi nesse momento que Márcia Marbá o conheceu, procurada para assessorá-lo e, objetivamente, gerenciar a corrida atrás do prejuízo.

De saída, o caminho natural era intensificar o trabalho de Gianecchini com publicidade – terreno em geral fértil para ele. Não associaria sua imagem a qualquer produto, mas também não ficaria seletivo demais. Surgiu, então, dentre as propostas consideráveis pelo nível do cachê, a campanha de um shopping center no Piauí.

Márcia achava que uma personalidade nacional não deveria se desgastar no varejo das propagandas regionais, mas o anunciante pagava bem e o projeto era sério. O ator bateu o martelo:

– Tudo bem, vamos encarar. Qual é o nome do shopping?

– Pintos Shopping.

– Pintos?!

Era o nome familiar do empreendimento, que era bastante tradicional em Teresina e, por isso, passava longe das piadas e dos trocadilhos. Como o comercial iria ao ar apenas na TV local, não havia risco.

Só faltou alguém prestar a devida atenção ao slogan: “Pintos Shopping: tudo que você mais gosta, no lugar que você sempre quis.” Ninguém precisaria fazer piada – ela já estava pronta.

E faltou lembrar de uma coisa chamada internet, onde tudo que é local pode ser nacional ou mundial em segundos. Especialmente se envolver o embaraço de celebridades. Naturalmente, logo o Brasil todo estava se divertindo com o galã que oferecia Pintos.

O convite para a propaganda do Neve veio em seguida. E aí a conversa era outra: campanha nacional, de primeira grandeza, criada sob medida para uma estrela da TV, ou melhor, para Reynaldo Gianecchini, com um cachê de gente grande, que não poderia chegar em melhor hora. Mas dessa vez o ator recuou. E foi o primeiro a fazer a piada, assim que Márcia veio com o convite:

– Muito bom. Depois do pinto, o papel higiênico. Assim eu vou longe…

A empresária já tinha pensado nisso. E decidiu fazer do limão uma limonada. Mostrou ao contratante os riscos de a imagem do ator ficar, por assim dizer, rondando o banheiro. Ou seja: o cachê era fantástico, mas precisava ser mais do que fantástico.

Após quase três meses de uma negociação que incluiu até corte de vaso sanitário do roteiro, em janeiro de 2011 Gianecchini virou um dos mordomos mais bem pagos da TV. Em maio, com os felizardos que compraram o papel higiênico e ganharam um jantar de gala, o ator esbanjou simpatia até na visita à cozinha do Hyatt.

Sentada numa mesa ao lado com o pessoal de marketing do anunciante, Márcia Marbá demorou a perceber que os sorrisos de Gianecchini naquela noite eram quase heroicos.

Terminado o jantar, ficaram todos de pé para a foto prevista na promoção. Márcia se aproximou do ator e achou que ele estava tremendo. Foi cumprimentá-lo e constatou que, além de trêmulo, a camisa por debaixo do paletó estava grudada de suor – quando a temperatura em São Paulo era de 13 graus. Ele continuava sorrindo.

E ficou firme até a última conversa fiada antes do encerramento do evento.

Quando enfim se dirigiram à saída do hotel, a empresária tirou sua pashmina e o embrulhou nela até entrarem no carro. Só lá dentro, com as portas fechadas, ele se abriu:

– Não aguento mais dar um passo. Não sei o que me aconteceu, tô muito mal.

Além da febre de 40 graus, tinham aparecido gânglios no pescoço. Devia ser uma infecção na garganta. No dia seguinte, a empresária quis saber como estavam os gânglios. “Estão na virilha”, informou ele. O problema estava andando pelo seu corpo, e não cedia. Nem revelava sua causa.

Foi aconselhado a procurar um gastroenterologista, já que a virilha incomodava mais do que a garganta. Foi examinado pelo doutor Raul Cutait, que cravou o diagnóstico: hérnia inguinal. Era bom saber enfim o que tinha, mas não era muito bom saber a solução: não, não era possível tratar sem cirurgia.

Gianecchini estava a duas semanas de estrear a peça Cruel, com direção de Elias Andreato. Seu personagem era basicamente o oposto do homem que jantava com os fãs até depois de meia-noite, ardendo em febre, sem economizar simpatia (sincera). O vilão criado pelo autor sueco August Strindberg tinha no rancor a sua razão de viver. Destruía emocionalmente o marido de sua ex-mulher, jogando-o contra ela, numa sórdida manipulação psicológica.

O papel pesado exigia que o ator se transfigurasse, encontrando-se com seus piores instintos, fustigados pelo diretor:

– Giane, eu quero ver a sua violência!

O projeto de Cruel surgira a partir do sucesso de Passione, novela de Sílvio de Abreu que terminara em janeiro. Na TV Globo, a diretora Denise Saraceni também quisera ver a violência de Giane. Interpretando Fred, o primeiro vilão de sua carreira, ele formara com Mariana Ximenes um casal de vigaristas que ia para a cama depois de cada golpe, tamanha a excitação que a canalhice lhes proporcionava.

O mergulho do ator apolíneo de alma pura no território da maldade lhe trouxera certo transtorno pessoal. Se vira pela primeira vez irado no trânsito, xingando, querendo passar por cima dos imbecis em seu caminho – e tendo que contar até dez para lembrar que quem só via imbecis à sua volta era Fred, e não Giane. No estúdio da novela, o alvoroço do personagem também o levara a uma situação inédita.

Ao iniciar uma cena densa com Vera Holtz (sua mãe na história), em que a questionaria sobre o suicídio de seu pai – e precisando alcançar forte carga emocional –, ele parou de repente. Disse que não ia mais gravar.

No que a direção gritou “gravando”, Gianecchini abandonou o texto do personagem e disparou:

– Não dá, não. Não vou fazer! Com essa bagunça no estúdio é impossível.

Em dez anos de TV Globo, ninguém nunca o vira assim, possesso. E ele continuou:

– Vocês pensam que é só chegar aqui e falar “chora”, no meio dessa feira, e a gente entra e arrasa?! Não é assim, não. Quando puderem fazer silêncio e eu puder me concentrar, vocês me avisem.

Era Giane falando, mas parecia Fred. Não era uma explosão gratuita, de fato havia barulho e dispersão no set. Mas Gianecchini era o mister gentileza, jamais seria tão áspero com a equipe de gravação. Ele estava diferente.

w

C

om a indicação de cirurgia da hérnia, o ator interrompeu os ensaios de Cruel e se internou no Sírio-Libanês. Correu tudo bem e a alta veio em dois dias. Em mais dois dias, porém, a virilha voltou a inchar. Não tinha corrido tudo bem.

E o pescoço agora também inchava, com os gânglios brotando em vários pontos e em maior quantidade. Aparentemente, ele operara uma hérnia que não era hérnia.

Voltou ao gastroenterologista, que o encaminhou a um infectologista, David Uip. Fez nova bateria de exames.

Cruel estreou no dia 27 de junho, e logo Gianecchini começaria a subir ao palco febril. Os exames não concluíam nada, portanto não havia como se tratar. Ou melhor, se tratava pulando de receita em receita. O remédio certo era sempre o que ele ainda não tomara. Passou a ter dores espalhadas pelo corpo, o que às vezes o impedia de dormir.

O mal-estar físico e mental, que flertava com o espírito pesado de seu personagem, começou a encurralá-lo. Num dos vários momentos de sufoco, Giane ligou para sua mãe. Ao seu estilo, minimizou a barra pesada por que estava passando, comentando com ela que estava com “uns carocinhos” e um pouco cansado. Mas Heloísa conhecia bem seu filho e enxergou tudo:

– Estou indo pra aí.

Ele disse a ela que não fosse, que estava se cuidando e ia ficar tudo bem. Até porque, para sua mãe, naquele momento, “ir para aí” significava uma epopeia.

Heloísa morava em Birigui, no interior de São Paulo, onde o filho nascera – a mais de 500km da capital, onde ele estava agora. E ela vinha tendo que ficar parte do tempo em Uberaba, Minas Gerais, onde seu pai falecera e sua mãe, sofrendo de Alzheimer, passara a precisar dela.

Enquanto se desdobrava para atender a mãe, Heloísa notou que seu marido, Reynaldo, exuberante e bom de garfo como manda o sangue italiano, andava quieto e sem apetite. Avesso a médicos, ele concordou em fazer exames só para se livrar da teimosia da esposa. Mas não poderia mais se livrar do câncer que tomara o seu pâncreas.

Heloísa levou Reynaldo para se tratar em Ribeirão Preto, continuou assistindo a mãe em Uberaba e agora ia para São Paulo cuidar do filho.

– Não faz sentido vir pra cá, mãe. A senhora é uma só.

Ledo engano. Heloísa era várias. Aportou no apartamento do filho decidida a só sair de lá quando ele estivesse bom.

Não era de mimar, e Giane também não era de se queixar. Mas ela sabia exatamente quando ele estava vulnerável, desde menino. Aos

8 anos de idade, ele teve a prova clara de que, nessas horas, não havia obstáculo para a ação protetora da mãe.

Professores, Heloísa e Reynaldo trabalhavam o dia todo e só chegavam em casa na hora do jantar, às vezes depois. Para compensar a ausência, decidiram fazer da casa território livre para os três filhos, Cláudia, Roberta e Reynaldo – e para quantos amigos eles quisessem levar para lá.

O imóvel era bem espaçoso para uma família de classe média. Mesmo tendo um bom quintal, valia jogar bola na sala também. Volta e meia tinha uma janela quebrada, mas a dona da casa nem investigava o infrator. Manter a casa cheia – de gente e de vida – não tinha preço para ela.

A residência dos Gianecchini se tornara ponto de encontro da garotada de Birigui. Ainda assim, a jornada puxada de Heloísa e Reynaldo fora de casa era sentida pelos filhos. Júnior, como o caçula era chamado para diferenciar do pai, acabou criando um ritual: depois de jantar, ia para a cama do casal e ficava vendo TV até eles chegarem. Às vezes caía no sono antes disso e sonhava com seu Nirvana: dormir a noite toda com os pais.

Mas essa liberdade territorial não estava na constituição familiar. Fora uma ou outra colher de chá, ele acordava em seu quarto, expulso do paraíso.

Um dia, o menino chegou em casa sangrando muito, com o joelho rasgado numa brincadeira de rua. O corte largo e profundo foi costurado com vários pontos, e a perna precisaria ficar imóvel para que o ferimento cicatrizasse. Para o pequeno Giane, sempre positivo e atuante, a vida sem correr, jogar bola e subir em árvore era prisão. Heloísa viu o filho abatido, vulnerável. O coração de mãe apertado atropelou o protocolo: ela pôs um colchão ao lado de sua cama.

Até que se curasse, o caçula ia “morar” no quarto dos sonhos.

Ali tinha o conforto de sentir o cheiro dos pais. E tinha ar-condicionado. Birigui era um forno, afundada num vale no oeste paulista, e esse atrativo (que não existia no resto da casa) valia quase tanto quanto amor de mãe.

Mas a grande sensação do paraíso era o outro eletrodoméstico, que também só tinha lá. Júnior era louco por TV desde que se entendia por gente. E não era por hábito da família. Se dependesse dos outros, a telinha poderia passar um dia inteiro apagada. Já ele assistia de tudo, menos futebol.

O professor de química Reynaldo Gianecchini era torcedor fanático do Palmeiras, mas via jogo até do Arranca Toco. O menino sentia que o futebol lhe roubava o pouco tempo livre do pai e tomou horror. Só a voz animada dos locutores já lhe dava urticária. Preferia as novelas e os filmes, mas encarava também os programas jornalísticos e de variedades.

A TV lhe trazia o mundo além-Birigui e era sua parceira num segredo: aos 8 anos de idade, ele já sabia que iria embora dali.

Ninguém em sua numerosa família deixara o interior, e ele também nunca conversara com ninguém sobre isso. Apenas tinha essa certeza, íntima e plena. O menino nascido em 1972 entrava na década de 80 ligado nas novidades que a televisão trazia sobre os novos tempos – de abertura política e liberação de costumes. Hospedado no quarto dos pais, sem poder ir para a rua com seu joelho imóvel, Júnior acordava e nem precisava levantar para ligar a TV (que não tinha controle remoto), quase colada no seu colchão.

Dentre as novidades matinais estava um programa meio diferente de tudo, chamado TV Mulher, na Globo. Não era para sua idade, mas ele ficou fascinado.

O pequeno Giane estranhava certas coisas comuns ao seu universo interiorano, como a mãe vigiar os namoricos da irmã mais velha na sala. De repente, na tela à sua frente, surgiu uma mulher magnética, quase exótica, com uma farta cabeleira encaracolada e umas ideias diferentes – que faziam com que ele mesmo se sentisse menos estranho no mundo. Passou a se encontrar todas as manhãs com a jornalista Marília Gabriela, que apresentava o tal programa.

A voz forte que saía daquela linda boca reforçava o chamado para mergulhar na TV e sonhar com a vida gigante que o esperava do outro lado da tela.

w

O

ferimento no joelho sarou mais rápido que os gânglios. Mas a prontidão de Heloísa, 30 anos depois, era a mesma. Serena, discretamente forte, ela permanecia ao lado do filho, no apartamento dele em São Paulo, à espera do diagnóstico que não vinha.

As bactérias ou vírus que atacavam Gianecchini insistiam em não se acusar ao infectologista, apesar do variado repertório de exames. Partiram então para um PET scan, fotografia corporal completa. O resultado mostrou que os gânglios estavam por toda parte. Um mês e meio depois do jantar com os sorteados do Neve, era solicitada uma análise dos gânglios.

Na nova etapa de espera, os inchaços começaram a aumentar. Giane achou que podia ser uma reação alérgica aos vários remédios que estava tomando e resolveu ligar para o médico. Àquela altura, se além da doença ele tivesse que se tratar da medicação (que não estava adiantando nada), sua paciência poderia finalmente acabar.

Do outro lado da linha, o doutor David lhe disse que não era mais o caso de tomar remédios. A biópsia dos gânglios ficara pronta, e a notícia não era boa.

Giane ouviu, desligou o telefone, levantou-se da cama e foi até a cozinha, onde Heloísa preparava o jantar. Não encontrou outra forma de dizer a ela:

– Mãe, estou com câncer.

Heloísa só desligou as bocas do fogão, pegou a bolsa e foi com o filho para o hospital. Em silêncio.

LEIA MAIS

LEIA MAIS