Prefácio

por Alice Thümmel Kuerten

Em toda a minha vida, jamais imaginei, nem no mais profundo dos meus sonhos, que algum dia fosse apresentar um livro que falasse sobre um filho meu e sobre toda a nossa família.

Aliás, eu nem saberia por onde começar tal sonho, raciocínio ou delírio de ter um filho que se tornasse número 1 do mundo e que tivesse o carisma que tem, que soubesse levantar uma criança da mesma forma que erguia uma taça ou um troféu, que, a partir de uma vida simples, com muito mais limitações do que possibilidades, conseguisse montar este enorme quebra-cabeça da sua carreira. Pois ele fez tudo isso através do seu talento, unicamente com as peças que estavam ao seu alcance, como vontade, determinação, disciplina, garra, alegria, tristeza, persistência e, acima de tudo, fé e esperança naquilo em que acreditava.

Os anos se passaram e coisas inacreditáveis aconteceram com ele e conosco. Às vezes subíamos a ladeira até o fim; outras, escorregávamos; de vez em quando caíamos; mas nunca desistimos…

Em diversos momentos, achamos que estávamos assistindo a um filme e que os personagens eram muito distantes de nós. Só com o tempo fomos acreditando que essa história era verdadeira e que até fazíamos parte dela também.

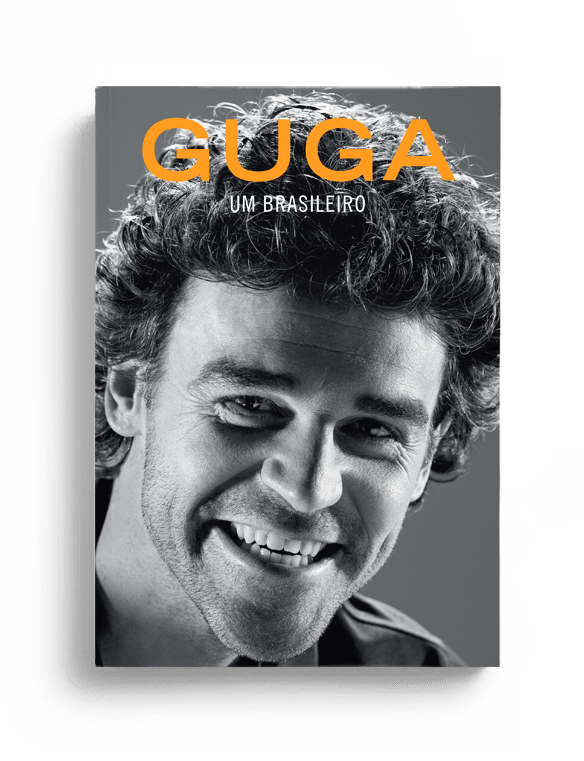

Ainda assim, nunca imaginamos fazer dessa história um livro, cujo principal personagem se chama GUGA – figurinha humilde que não conseguia falar de si mesmo para os outros e achava muito mais fácil outros falarem dele em reportagens.

Porém na hora certa, solicitado e incentivado por muitos, resolveu rever sua vida e sua trajetória, escrevendo esta obra, que, tenho certeza, agradará a todos os leitores.

E qual não foi a surpresa para Guga quando, ao começar a contar a sua história, e ao mesmo tempo ler a sua escrita, fosse dando ele mesmo um ressignificado a sua vida, valorizando ainda mais cada pessoa que faz parte dela e concluindo que, com certeza absoluta, jamais seria o que foi, e continua sendo, não fossem todos os por ele citados, e talvez ainda alguns anônimos, a formar esta grande trajetória vitoriosa.

Confesso me sentir orgulhosa pelo filho e pela família que tenho.

Guga teve muita clareza nas suas escolhas, no caminho que achava certo, empenhado em fazer com excelência tudo aquilo a que se propôs.

Concluo dizendo que Guga deu o seu melhor, daquele sentimento que o contagiava a realizar algo que também alimentava a sua alma.

Espero e desejo a todos vocês, leitores, que, com este livro, consigam conhecer e entender o Guga, com ele chorar e rir, como ele lutar e amar e principalmente se espelhar naquilo que considerarem o melhor.

O monstro

4 de junho de 1997

De repente, a montanha pareceu alta demais. Por mais que quisesse continuar a escalada, não conseguia enxergar o caminho até o topo. Tinha desejo, vontade, garra, mão, perna, braço, tudo em ponto de bala, mas faltava o indispensável para avançar: me convencer de que era possível.

A trajetória de 1997 em Roland Garros tinha sido magnífica. Se o fim estivesse próximo, pelo menos já tinha boas histórias para contar pros netos. Em nove dias e quatro jogos, ganhei de gente bem mais cotada do que eu. Na primeira rodada, venci o tcheco Slava Dosedel, que, poucos meses antes, ganhara duas partidas seguidas de mim. Aí veio Jonas Björkman, 24o do mundo, um osso duro de roer. Na sequência, superei o austríaco Thomas Muster, atualmente quinto do ranking, número 1 do mundo no ano anterior e campeão de Roland Garros em 1995, numa partida que pode ser resumida como um drama com final feliz. E ainda, em outro jogo sofrido, disputado em dois dias, tinha ganhado no quinto set de Andrei Medvedev, ucraniano apelidado de Urso, pelo seu tamanho e pela forma como esmagava seus oponentes.

Mas agora, depois da arrancada sensacional, um monstro de filme de terror se materializava na minha frente querendo acabar com a minha festa. Nas quartas de final, ia encarar Yevgeny Kafelnikov, campeão de Roland Garros no ano anterior na simples e em duplas. Apesar de falar inglês fluentemente e gostar de golfe e beisebol, na essência Kafelnikov tinha características típicas de um espião da Guerra Fria: calculista, mecânico, implacável, uma pedreira. Eu nem sequer existia no mapa do tênis e ele já ganhava juvenil de Grand Slam. Três anos antes, eu nem me classificava para os campeonatos que ele conquistava. Oito meses antes, num torneio em Stuttgart, na Alemanha, perdi dele sem a mínima chance: 6-1, 6-4, em menos de uma hora.

Talentoso e versátil como poucos, era somente uma questão de tempo até que ele chegasse a número 1. Aos 23 anos, o russo já era o terceiro do ranking e estava louco para ganhar Roland Garros pela segunda vez e com isso alcançar o posto de melhor do mundo. Eu, com 20 anos, era o 66o do ranking, a zebra que nem sequer aparecia no seu radar. A pedrinha que, sem esforço, ele já tinha chutado para longe em outra oportunidade.

Eu estaria mais tranquilo se Kafelnikov tivesse perdido para o australiano Mark Philippoussis nas oitavas de final. Nunca tinha jogado contra Philippoussis, e isso pelo menos era mais promissor do que encarar um sujeito que recentemente me dominara em quadra do começo ao fim. Mas Kafelnikov venceu e agora eu tinha que resolver um quebra-cabeça complicado.

O estilo do russo não era muito diferente do meu. Gostava de jogar no fundo da quadra, tomando a iniciativa, batendo forte, fazendo o adversário correr o tempo inteiro. O problema é que ele era muito melhor do que eu em tudo! Sacava com mais força e precisão. Sua devolução de saque era possivelmente a melhor do circuito. Contra-atacava nesse mesmo nível. Tinha uma esquerda excepcional: cruzada, paralela; fazia o que queria com a bola. Não dava espaço nem deixava o adversário se sentir confortável em quadra. Trocando em miúdos, na minha cabeça ele era o legítimo bicho-papão, pronto para me engolir.

Nos dois dias que antecederam o jogo contra Kafelnikov, fiquei desnorteado. Só pensava em achar o fio da meada para superá-lo. Trocava ideia com Larri, mas nada que meu técnico dizia fazia efeito naquela situação. Não havia nada que me fizesse acreditar. Sem me convencer de que dava para ganhar, a chance era que eu caísse ali mesmo. Mas ao mesmo tempo era justo esse final que eu não queria. Por mais que o subconsciente me atormentasse, criando mais um monstro – como se um só não fosse suficiente –, a cabeça trabalhava para encontrar uma maneira de continuar escrevendo a história. “Deve ter um jeito de ganhar desse cara, tem que ter!”, não mudava o disco na minha mente. “Como conseguir? Como?” Mas eu não conseguia enxergar o caminho, não fazia ideia de como superar aquilo; dessa vez estava muito além da minha capacidade.

A menos de 24 horas da partida, estava claro que Kafelnikov era um jogador de tênis de outro nível, muito melhor do que eu. No desespero, achei uma vantagem, ainda que bem fuleira: conhecia o jogo dele muito mais do que ele conhecia o meu. E também havia um detalhe que talvez pudesse funcionar: Kafelnikov começava devagar e demorava para engrenar. Diante disso, Larri e eu traçamos uma estratégia. Antes da partida, aqueceríamos até o último minuto para entrar em quadra fervendo, agressivo, partindo para cima dele com tudo desde a primeira bola. Depois era tentar manter o ritmo acelerado, forçando, até o meu limite, de um jeito que nunca havia feito. Mais do que surpreso, ele tinha que ficar atordoado com meu volume de jogo logo nos primeiros games.

Além disso, o russo gostava de bola na altura da cintura. Quando ela vinha como ele queria, batia forte e reto, disparando torpedos para tudo que é lado. “Tenta mandar mais alto, perto do ombro, para tirar da altura do umbigo, aí ele se complica”, Larri sugeriu.

Existia ainda uma última carta na manga, que estava com mais cara de blefe que qualquer outra coisa. A direita (forehand) dele é bastante dependente da confiança – era ali que eu precisava forçá-lo a se atrapalhar. A probabilidade era pequena, mas em algum momento eu teria que mostrar que tinha jogo e não estava blefando.

O plano estava traçado e parecia bom, ou pelo menos o melhor cenário naquelas circunstâncias. A questão é que eu não me convencia de que era bom o bastante para derrotar alguém muito mais capacitado que eu. A batalha interior não terminava. A cabeça repetia “Vai, cara, acredita!”, mas o inconsciente continuava sabotando.

Na noite anterior às quartas de final, eu, Larri, Rafa e Letícia fomos jantar no lugar de sempre, a pizzaria Victoria, perto do hotel Montblanc, um duas estrelas simplesinho em que nos hospedávamos em Paris. Comi meu macarrão com refrigerante, conversando sobre qualquer assunto menos o jogo do dia seguinte. Mais do que um pacto de silêncio, era um acordo tácito que ajudava a manter a nossa tranquilidade.

O jantar foi um momento de relaxamento no qual o Rafa contou o que tinha visto na cidade enquanto eu treinava. Às vezes, a gente fazia um ou outro comentário sobre as partidas do dia, mas, na maior parte da refeição, Rafa narrava os passeios com a namorada. Em todos, fosse museu, parque ou torre, havia uma multidão de japoneses que filmava tudo, conhecendo as coisas pela lente de câmeras em vez de olhá-las diretamente. A gente achou isso curioso, sem saber que era o início de um fenômeno global.

Terminado o jantar, fui para o quarto e repassei a tática pela bilionésima vez. Força máxima na largada. Devolução funda e depois bolas altas, mantendo o jogo na direita dele. Se fizer isso, faço aquilo. Se inverter, vou por ali. Meu ritual era assim: antecipar a partida na cama, no chuveiro, no sonho, sempre buscando a tão almejada confiança. Mas naquela noite era diferente. Tinha um monstro debaixo do travesseiro que não parava de me atormentar. Mesmo assim, após uma reza de agradecimento por tudo que eu tinha vivido até então, dormi bem e bastante.

De manhã, lá pelas dez horas, saí da cama animado. O jogo estava marcado para a tarde. Tomei café com Larri, conversamos, fomos para o complexo de Roland Garros, almoçamos o macarrãozinho de sempre para dar energia. Duas horas antes do jogo, colocamos o plano em ação. Fomos aquecer com o turbo ligado para começar a partida com a adrenalina lá em cima.

Na quadra 4, Larri batia forte, simulando o estilo do russo, para que eu praticasse os golpes na altura e na velocidade certas. Não fazia nem vinte minutos que estávamos ali quando Kafelnikov chegou para aquecer com seu técnico na quadra 3, bem ao lado. Apenas uma muretinha nos separava. Não havia jeito de fingir que não tinha visto. Anatoly Lepeshin, o técnico do russo, era amigo de Larri havia mais de vinte anos. Os dois se cumprimentaram com a maior animação. Eu e Kafelnikov trocamos um “hello”, “hi”, baixinho, meio de lado.

Cada um retomou seu aquecimento e eu não sabia o que fazer, se batia mais forte para impressionar ou se escondia o jogo para aumentar a surpresa na hora derradeira. De vez em quando, olhava de rabo de olho para a quadra 3 e, desesperado, via que o russo não errava uma bendita duma bola. Quase uma hora depois, Kafelnikov e Anatoly foram embora. Eu e Larri continuamos ali, conforme o combinado, até praticamente a hora do jogo.

Logo em seguida, ainda suado e ansioso, sentei num dos bancos de madeira do vestiário de Roland Garros para trocar de roupa. Nas fases anteriores do torneio, a qualquer momento havia pelo menos umas sessenta pessoas ali, entre jogadores, técnicos, massagistas, fisioterapeutas. Agora não havia nem quinze, e o ambiente mais calmo ajudava a concentração. Olhei sem enxergar os vinte armários de metal protegidos com cadeados à minha frente, dez em cima, dez embaixo. Levantei, não queria ficar parado nem prestar atenção em nada que não fosse um jeito de ganhar de Kafelnikov.

Ao lado do vestiário há um corredor que muitos jogadores usam para se aquecer. Fui para lá e comecei a dar umas corridas para elevar mais a temperatura do sangue e tentar espantar o conflito. Nessa hora, Larri chegou perto e falou alto, com o habitual vozeirão encorajador:

– Vamos lá, Cavalo, chegou a hora. Pra cima dele. Vai, Cavalo!

Fazia anos que, nesses momentos cruciais, meu técnico só me chamava de Cavalo, segundo ele um animal elegante e viril que passa a imagem de força e potência. Sempre gostei do apelido, e tinha um aspecto carinhoso que me tranquilizava. Calado, passei por ele ainda tentando encontrar um jeito de me convencer de que ia dar. Não queria que ninguém percebesse que faltava alguma coisa em mim. Felizmente, se notou, Larri Antônio dos Passos, gaúcho que preza determinação e coragem, não se manifestou.

Saí do vestiário e parei no começo da passagem que conduz à quadra central. Kafelnikov estava lá, indiferente, ou simulando indiferença. Mal me olhou, como se quisesse passar a mensagem de que eu não o incomodava. O tênis é uma mistura de xadrez com teatro. De um lado, você precisa ter cálculo e paciência para encaixar as bolas. Do outro, tem de ser artista para controlar e esconder as emoções. Se o adversário perceber que você está nervoso, intimidado ou exausto, já era, tchau, acabou. Naquele instante, a partida já tinha começado, e eu precisava me controlar.

Era a primeira vez que eu ia jogar na quadra central, a estrela maior da constelação de Roland Garros. Vendo pela televisão, o negócio já é grande. Mas ali na quadra, do ponto de vista do jogador, é gigantesco. Eu sonhava em jogar ali desde pequeno. Mas, na hora em que aconteceu, estava tão envolvido no meu conflito interior que não saboreei o momento como deveria. Por outro lado, também não fiquei intimidado pela grandeza da coisa. Tudo o que eu sentia era necessidade de me convencer de que era possível ganhar.

Na hora em que meu nome foi anunciado nos alto-falantes, avancei e fui colocar minhas coisas no banco ao lado da quadra. A maioria das mais de 10 mil pessoas que estavam na plateia aplaudiu e começou a gritar “Allez, Gugá!”, o brado de guerra com o qual a torcida francesa me incentivava.

Em busca de mais confiança e apoio, procurei na torcida meu irmão mais velho, a única pessoa da família – e um dos raros brasileiros – que testemunhara minha escalada em Roland Garros. A presença de Rafael na plateia de certa forma personificava e sintetizava a surpresa geral que era eu ter chegado às quartas de final. No ano anterior, em 1996, já como profissional, eu tinha jogado o Aberto da França pela primeira vez. Perdi logo na rodada inicial para o sul-africano Wayne Ferreira. Rafa não estava lá.

Quando ficou sabendo que eu participaria de novo, Rafa uniu o bom com o melhor. Combinou tirar férias com Letícia, sua então namorada, hoje mulher e mãe dos seus quatro filhos. Na época, Letícia morava na Espanha e eles marcaram de se encontrar em Paris. A ideia era assistir ao meu primeiro jogo e, como a lógica dizia que eu ia perder logo, passear depois pela Europa. Resumindo: ganhar uma partida já estaria de bom tamanho.

Mas ganhei do Dosedel e do Björkman. Diante do inesperado, Rafael e Letícia continuaram em Paris para me prestigiar. Nada que comprometesse demais o plano anterior deles, pois ainda sobravam uns dias para seguir viagem. Mas venci também as partidas contra Muster e Medvedev. De novo, os dois ficaram do meu lado.

Rafa era treinador de tênis, não tinha compromisso inadiável no Brasil, dava um jeito. Letícia, porém, devia voltar ao trabalho. Antes de sair de férias, ela tinha dito ao chefe que, além de viajar com o namorado, iria assistir a um jogo do cunhado em Roland Garros. Era uma maneira de gerar assunto e atrair simpatia, uma vez que quase todo espanhol é louco por tênis.

Letícia telefonou para o chefe:

– Pode me dar mais uns dias? O irmão do Rafa continua jogando…

O homem estranhou:

– Mas seu namorado é brasileiro, não tem como… Brasileiro nas quartas de final?

– Tem sim. É o Gustavo Kuerten.

– Mas Kuerten é alemão…

Desfeito o engano, o homem entendeu a importância do pedido. Disse que ela podia ficar em Paris enquanto a façanha perdurasse. O chefe da Letícia estava longe de ser o único a achar que a zebra era alemã. Antes de ganhar de Dosedel na primeira partida, raros jornalistas, inclusive brasileiros, faziam ideia de quem era o tal do Gustavo Kuerten. À medida que fui vencendo é que descobriram que eu era de Santa Catarina, que o sobrenome alemão vinha do meu avô paterno e que já fazia dois anos que eu competia como profissional.

Depois que superei Muster, os repórteres se apressaram em obter mais notícias a meu respeito. Larri agia como um anteparo. Muitas vezes, dizia que não ia ter entrevista fora do estabelecido na programação, que eu precisava me concentrar para manter o desempenho. “Ele não pode se dispersar”, resumia numa frase o impedimento. Mas a gente não podia simplesmente fechar a porta. Quando dava, eu me via cercado por gente de todo o mundo querendo saber qualquer coisa. Embora feliz, eu ficava abismado, perplexo com aquele tratamento de celebridade.

A mãe, em Florianópolis, também não estava entendendo nada. De uma hora para outra, o telefone tocava com insistência na residência e no trabalho de dona Alice Kuerten. Na rua, era parada por desconhecidos que perguntavam como se sentia por ter um filho tão especial. Gente que ela nunca tinha visto aparecia na frente de casa para dar parabéns e desejar boa sorte, tratando-a como se fosse mãe de ator de novela.

Um dia ela chegou em casa e mal conseguiu entrar. A varanda, a sala e a cozinha tinham virado um acampamento de jornalistas com câmeras fotográficas e filmadoras. Parecia que, se deixasse, eles morariam lá até a competição acabar.

Na revista diária que circula no complexo de Roland Garros, eu era retratado como a sensação do torneio, o talento desconhecido que, mesmo numa chave difícil, estava surpreendendo tenistas consagrados. Na imprensa em geral, o destaque ia para as curiosidades da jovem revelação. Num dia, contavam que o catarinense simpático, cabeludo e desengonçado tinha sonhado em ser jogador de futebol. No outro, que torcia para o Avaí, tocava violão, gostava de jogar fliperama e contar piada. Quando falei que pegava onda desde os 9 anos, pronto, começaram a me chamar de surfista do saibro.

Os organizadores de Roland Garros foram dos poucos que não se deixaram contagiar pela descontração que me cercava. Incomodados com o uniforme de cores berrantes que eu usava nos jogos, chamaram Larri para uma conversa reservada um dia antes da partida contra Kafelnikov. Pediram que, dali para a frente, eu entrasse na quadra de branco, bege ou algum tom sóbrio em respeito à convenção praticada nos torneios do Grand Slam.

Aquele era um tempo em que roupa vistosa em Roland Garros era uma heresia só tolerada nos raros campeões que estavam acima do bem e do mal. Andre Agassi, por exemplo, costumava usar camisas rosa-choque e verde-limão. Para os demais, recomendava-se manter a tradição. Meu uniforme, porém, era tingido de azul e amarelo chamativos que doíam nos olhos. Parecia uma pilha Rayovac. Diante dele, o rosa e o verde de Agassi eram refresco. Mas a ideia não foi minha.

Fabricante italiana de roupas e equipamentos esportivos, a Diadora, que me patrocinava desde 1995, criava três ou quatro modelos de uniformes a cada temporada. Primeiro apresentava o pacote completo aos jogadores mais bem posicionados no ranking, para que optassem pelo que mais gostassem. Como eu estava no fim da fila, sobrou o coloridão para mim. Kafelnikov, então o principal tenista patrocinado pela Diadora, usava modelos mais discretos, que misturavam branco com azul-marinho, embora também tivesse um azul e amarelo de reserva.

Quando os organizadores do torneio fizeram o pedido da troca do uniforme, Larri não cedeu à pressão. Deu uma resposta sincera que retratava a minha falta de prestígio e recursos na época:

– Desculpe, não vai dar. Ele não tem outro.

Os organizadores preferiram não transformar aquilo em uma crise. Optaram por deixar pra lá. Mais do que compreensivos, acharam que não valia a pena criar caso com alguém que, ao que tudo indicava, ia durar pouco e logo o problema estaria resolvido. Para não me desconcentrar, Larri não comentou nada comigo. Ele só foi me contar isso semanas mais tarde, num tom brincalhão e levemente indiferente, como se relatasse um fato pitoresco da minha trajetória aos amigos.

Seja pelo uniforme, pelos retratos favoráveis na imprensa ou pelos resultados dos jogos, o fato é que chamei a atenção. Nas ruas, os parisienses, geralmente recatados, me lançavam olhares curiosos, pediam autógrafo, vinham elogiar, dar força. Alguns diziam que estavam torcendo por mim. Faziam isso com o maior respeito e, mais impressionante ainda, com uma simpatia enorme. Fora do Brasil, era a primeira vez que os torcedores me tratavam com tanto carinho.

Na hora em que saí da passagem de acesso e pisei na quadra central, vindo logo atrás de Kafelnikov, os gritos de “Allez, Gugá!” me despertaram. Foi aí que procurei Rafael na multidão. Ele estava lá, ao lado de Letícia. Meu irmão olhava diretamente para mim. Na minha casa, a conquista de um sempre foi a conquista de todos. Até então, nossos êxitos eram importantes para nós, mas modestos aos olhos do mundo. A gente sempre deu um passo de cada vez. Mas aquilo era um salto extraordinário, que já envolvia meu país inteiro.

O olhar do Rafael transmitia uma energia diferente da habitual. Dias atrás, pouco antes do jogo com Dosedel, a expressão dele era somente de amparo e carinho pelo irmão mais novo. Quatro vitórias depois, no entanto, Rafa havia mudado a maneira de me encarar. Já tinha dado mostra de que acreditava. Mas agora ele parecia seguro de que eu ia chegar ao topo da montanha. Naquele instante, Rafa acreditava muito mais em mim do que eu mesmo.

Ao lado dele, vi o José Neto, um amigo de infância que morava na Finlândia e que tinha viajado a Paris para torcer por mim. Ali também estava Jorge Salkeld, meu agente desde que eu tinha 17 anos. A dois assentos de distância, de boné e com o mesmo uniforme amarelo e azul, Larri me olhava com solidariedade. Ele me conhecia como jogador mais do que ninguém ali. Punha fé em mim, pois milagres existem para isso mesmo, e nesse dia eu ia precisar de uma dúzia deles.

Na plateia, os holofotes, os olhares e as câmeras estavam voltados para mim, a revelação promissora do torneio, mas eu me sentia um coadjuvante esperançoso no grande show de Kafelnikov na quadra central. Por mais que o grito de incentivo de Larri, “Vamos, Cavalo!”, se unisse aos brados de “Allez, Gugá!” dos franceses, por mais que o Rafa e meus amigos me passassem força, eu não conseguia me convencer.

Comecei a me aquecer em quadra batendo bola com Kafelnikov em meio a um turbilhão emocional, tentando domar nervosismo e ansiedade, eletricidade e adrenalina, excitação e frio na barriga e mais dezenas de sensações desencontradas. “Tem um jeito, sei que tem, precisa ter, vou conseguir”, não parava de repetir para mim a cada raquetada. Com bola pra cá e bola pra lá, deixei de ouvir os torcedores. Depois parei de enxergar o Zé Neto e Jorge Salkeld. Olhei para o Rafa e não o vi mais. Nem Larri estava presente. Tudo e todos sumiram de vista. Restou apenas Kafelnikov do outro lado da rede, a bola indo e vindo e eu entrando no jogo de corpo e alma.