Em “A bailarina de Auschwitz”, sobrevivente do Holocausto relata como acolheu a esperança após viver o horror nazista

Talvez nenhum fato histórico do século 20 tenha causado tanto impacto quanto o Holocausto. As aulas de História, o jornalismo, a literatura e o cinema – cada qual com suas ferramentas – ajudaram a esculpir o imaginário social e certa consciência coletiva sobre o horror. Sabemos das câmaras de gás, dos trabalhos forçados, das torturas, […]

|

Talvez nenhum fato histórico do século 20 tenha causado tanto impacto quanto o Holocausto. As aulas de História, o jornalismo, a literatura e o cinema – cada qual com suas ferramentas – ajudaram a esculpir o imaginário social e certa consciência coletiva sobre o horror. Sabemos das câmaras de gás, dos trabalhos forçados, das torturas, das experiências médicas, da separação de famílias, da degradação humana, das mentiras, das dores e das mortes. Sabemos de muito e de quase nada. A progressão dos anos faz com que o extermínio se distancie do presente e nos dê a impressão de algo encerrado – há quem, no intuito de iludir, insista em chamar o vivido de ficção. O ódio que possibilitou aquele horror ainda existe e assume modos diversos de se perpetuar. Como viver e conviver tendo experimentado o indivisível horror? Edith Eva Eger se fez essa pergunta ao sobreviver a Auschwitz, o principal campo de concentração nazista.

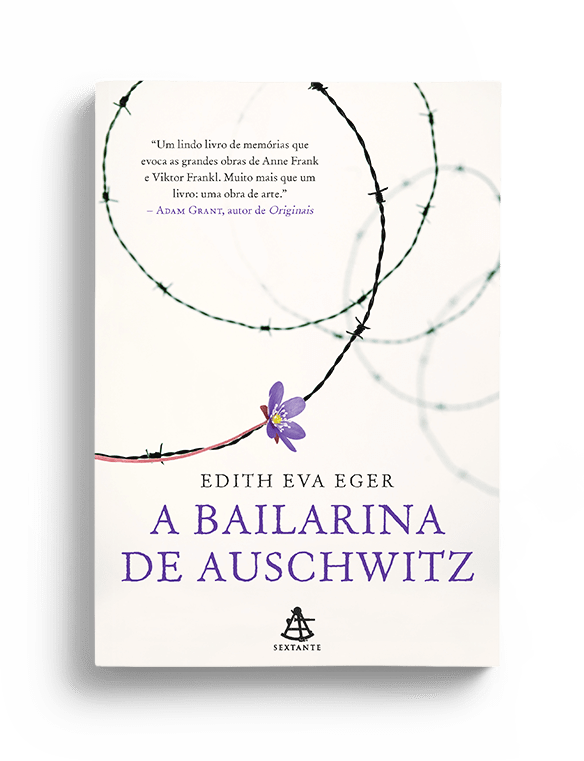

Ela, uma psicóloga de mais de 90 anos, é a autora de “A bailarina de Auschwitz”. Mais que isso, ela é a própria bailarina e recorda no livro suas memórias. O título aproxima dois mundos distintos, já que a delicadeza da dança nada tem a ver com a desumanidade dos campos. Mas a guerra embaralha as peças da beleza e do horror. A combinação improvável ainda é ressaltada na capa, cuja ilustração apresenta uma flor em meio à cerca de arame farpado. O encontro de opostos é a própria razão de ser da narrativa, uma reflexão sobre a sobrevivência e o tempo precioso da vida que resta. O que você escolhe ser? Edith insiste em ser flor, apesar das cercas.

Os dias no campo

No livro, a senhora se volta ao passado e resgata fragmentos da vida em família no vilarejo húngaro onde morava. Relata o relacionamento difícil dos pais, as brincadeiras e comparações com as outras duas irmãs, a paixão pela dança clássica e o sentimento de inferioridade por ser judia. Enquanto o nazismo ganhava terreno, a família mantinha a ilusão de que as consequências da guerra talvez nunca chegassem.

“Usamos a negação como proteção. Se não prestarmos atenção, então podemos continuar vivendo sem ser notados. Podemos criar um mundo seguro em nossas mentes. Podemos nos tornar invisíveis às ofensas”, rememora Edith, já lembrada pela História como a “Anne Frank que não morreu”. A crença, como se sabe, revelou-se frágil demais.

Um dia, soldados invadem sua casa e anunciam que a família será removida dali. Um dia, a família é colocada num trem e chega a Auschwitz. Edith lembra da frase “O trabalho liberta” na entrada do campo e da reação do pai ao lê-la: “Não pode ser um lugar tão terrível. Vamos apenas trabalhar um pouco até a guerra acabar”. Um dia, seu pai é separado do resto da família. Inicialmente, Edith fica com a mãe e a irmã, mas logo a mãe também é mandada para um lugar diferente. Mais tarde, uma garota de vestido listrado aponta a fumaça subindo de uma das chaminés e diz: “Sua mãe está queimando lá dentro. É melhor você começar a falar dela no passado”. Um dia, Dr. Mengele – conhecido como o Anjo da Morte, um carrasco nazista – ordena que ela dance para ele ao som de “Danúbio azul”.

“Ele deve ter ficado impressionado com o meu desempenho, porque jogou um pedaço de pão para mim – um gesto que mais tarde salvará minha vida. Conforme a tarde vira noite, eu compartilho o pão com Magda (sua irmã) e com nossas companheiras de beliche. Sou grata por ter um pão. Sou grata por estar viva”, escreve. Edith tinha apenas 16 anos. Sua vida foi feita de dias assim, rememorados no livro com a sensibilidade de quem perdeu quase tudo e não esquece. Um dia, ela e a irmã são encontradas em um pilha de corpos dados como mortos.

O que é ser sobrevivente?

A escrita não subtrai as memórias mais tristes de Edith. E são tantos os fatos desconcertantes, as situações-limite, que é natural o espanto com a sobrevivência dela. Espanto maior se tem ao compreender como ela lidou com a própria vida após Auschwitz, sendo esse o cerne do livro. Os caminhos passam por indagações que determinaram sua maneira de se relacionar com o outro e com o mundo. Depois de muita busca, a verdade encontrada para si parece cristalina.

“Sobreviventes não têm tempo de perguntar ‘Por que eu?’. Para os sobreviventes, a única reflexão relevante é ‘E agora?’”, ela escreve. Em outro momento, a reflexão que norteia o livro volta: “Levei muitas décadas para descobrir que eu podia me fazer uma pergunta diferente: Não: ‘Por que eu vivo?’. Mas: ‘O que eu posso fazer com a minha vida?’”.

A profissão de psicóloga a levou a acompanhar e a ajudar pacientes que passaram por experiências traumáticas. Edith é enfática ao refutar uma ideia de hierarquia do sofrimento. Com a mesma veemência, recusa o complexo de vítima:

“Existe uma diferença entre ser vítima e se fazer de vítima. Somos todos suscetíveis a nos tornar vítimas de alguma maneira. Todos sofremos algum tipo de aflição, desgraça ou abuso causado por pessoas ou circunstâncias sobre as quais não temos controle. Isso é ser vítima. É algo que vem de fora. Em contrapartida, o complexo de vítima vem de dentro. Ninguém pode fazer você se sentir inferior a não ser você mesmo. Nós nos tornamos vítimas não pelo que acontece conosco, mas quando escolhemos nos agarrar ao sofrimento”.

São palavras de uma senhora nonagenária que um dia sonhou viver como bailarina e se encontrou como psicóloga – entre um e outro, estão o horror e a sobrevivência, pares fraturados. São também ventos de uma consciência que demorou a se firmar e que, uma vez instalada dentro dela, jamais deixou de fazer sentido. “Há a ferida. E há o que sai dela. Voltei a Auschwitz em busca da sensação de morte para finalmente exorcizá-la. O que encontrei foi a minha verdade interior, o que eu queria resgatar, minha força e minha inocência”, ressalta.