NOTA DA AUTORA

Para escrever este livro, utilizei meus diários, meus registros médicos e as entrevistas que fiz com muitas das pessoas que aparecem nesta história, assim como minha memória. Também incluí trechos de cartas, alguns dos quais foram levemente editados com o intuito de deixá-los mais curtos.

Para preservar o anonimato de certas pessoas, modifiquei detalhes que pudessem identificá-las, bem como os seguintes nomes, em ordem alfabética: Dennis, Estelle, Jake, Joanie, Karen, Sean e Will.

PARTE UM

1

UMA COCEIRA INFERNAL

Tudo começou com uma coceira muito forte. Não aquela coceira metafórica de querer viajar pelo mundo ou de desejar mudar de vida aos 20 ou 30 anos; mas uma coceira literal, física. Daquelas enlouquecedoras, que fazem você se coçar sem parar e tiram seu sono. Ela apareceu durante meu último ano de faculdade, primeiro na parte de cima dos pés, depois subindo pelas panturrilhas e pelas coxas. Tentei resistir, mas era algo constante, que se espalhava pela minha pele como milhares de picadas de mosquitos invisíveis. Sem me dar conta do que estava fazendo, comecei a machucar minhas pernas, roçando as unhas com força contra o jeans em busca de alívio e, por fim, afundando-as direto na carne por baixo da barra da calça. Eu me coçava durante o estágio no laboratório de revelação de fotografias do campus. Sob a grande mesa de madeira da biblioteca. Ao dançar com amigos em bares fedendo a cerveja. Ao dormir. Logo, arranhões pustulentos, cascas grossas e cicatrizes começaram a marcar minhas pernas, como se tivessem sido açoitadas com espinhos de roseira. Mensageiros sangrentos de uma luta que se travava dentro de mim.

– Pode ser algum parasita que você contraiu enquanto estudava no exterior – comentou um herbanário chinês antes de me receitar suplementos fedorentos e chás amargos.

Uma enfermeira do ambulatório da universidade disse que talvez fosse eczema e recomendou uma pomada. Um clínico geral supôs que aquilo estava relacionado ao estresse e me deu amostras de ansiolíticos. Como ninguém parecia ter certeza do que estava acontecendo comigo, tentei não me preocupar demais. Torci para que aquilo sumisse por si só.

Toda manhã eu abria a porta do meu quarto, checava se o corredor estava vazio e corria de toalha em direção ao banheiro compartilhado antes que alguém pudesse ver as minhas pernas. Eu as lavava com um pano molhado, observando o redemoinho rosado que descia pelo ralo do chuveiro. Me besuntava com produtos manipulados à base de hamamélis e prendia a respiração ao tomar aqueles chás amargos. Assim que o clima ficou quente demais para usar calça jeans todos os dias, investi numa coleção de leggings pretas. Comprei lençóis escuros para esconder as manchas cor de ferrugem. E, na hora do sexo, as luzes permaneciam apagadas.

Com a coceira vieram os cochilos. Eles duravam duas, depois quatro e então seis horas. Parecia que, independentemente de quanto eu dormisse, nunca era o suficiente. Comecei a pegar no sono durante ensaios da orquestra e entrevistas de emprego, no meio de projetos urgentes e jantares, e mesmo assim eu despertava me sentindo ainda mais esgotada. “Nunca me senti tão cansada na vida”, confessei a algumas amigas enquanto caminhávamos para a aula. “Eu também, eu também”, ecoaram elas. Todo mundo estava cansado. Tínhamos presenciado mais amanheceres no último semestre do que na nossa vida inteira, uma mistura de longas horas na biblioteca terminando nossa tese e festas regadas a álcool que duravam até o sol raiar. Eu morava no coração da Universidade de Princeton, no último andar de um dormitório em estilo gótico, adornado de torres e gárgulas taciturnas. No fim das longas noites, meus amigos se reuniam no meu quarto para uma saideira. Meu quarto tinha janelas grandes como as de uma catedral e gostávamos de sentar no parapeito com as pernas balançando para fora, observando os bêbados remanescentes voltando para casa aos tropeços e os raios de sol pintando de âmbar o pavimento de pedra do pátio. A formatura se aproximava, e estávamos determinados a aproveitar nossas últimas semanas juntos antes de cada um seguir seu caminho, mesmo que isso significasse levar nosso corpo ao limite da exaustão.

Mas, no fundo, eu temia que minha fadiga fosse algo diferente. Sozinha na cama, depois que todos iam embora, eu sentia algo me percorrer por dentro, abrindo caminho através de minhas artérias, devorando minha sanidade. Enquanto minha energia evaporava e a coceira se intensificava, eu dizia que era o apetite do parasita aumentando. Mas a verdade é que eu duvidava de que a culpa fosse de um parasita. Comecei a pensar que o problema era eu mesma.

Nos meses que se seguiram, senti como se estivesse em alto-mar, perto de afundar, tentando me agarrar em algo que me mantivesse acima da superfície. E consegui, por um tempo. Me formei e então me juntei aos meus colegas de classe no grande êxodo para Nova York. Encontrei na Craigslist o anúncio de um quarto num estúdio amplo, que ocupava um andar inteiro sobre uma loja de artesanatos na Canal Street. Era verão de 2010, e uma onda de calor havia roubado todo o oxigênio da cidade. Ao sair do metrô, o fedor de lixo podre me atingiu como um soco na cara. Trabalhadores e hordas de turistas em busca de bolsas de marca a preços acessíveis concorriam por um espaço nas calçadas. O apartamento ficava no terceiro andar de um prédio sem elevador e, quando eu finalmente consegui carregar minhas malas até a porta de entrada, o suor tinha encharcado minha blusa branca a ponto de deixá-la transparente. Me apresentei aos meus novos colegas. Eram nove, no total. Todos na casa dos 20 e poucos anos e aspirantes a alguma coisa: três atores, duas modelos, um chef, uma designer de joias, um estudante e um analista financeiro. Oitocentos dólares por mês davam a cada um de nós uma caverna particular sem janelas, divididas por placas de gesso finas como papel de arroz que o locador instalara para dividir o espaço o máximo possível e ganhar mais dinheiro.

Eu havia conseguido um estágio de verão no Center for Constitutional Rights, e quando cheguei ali, no meu primeiro dia, fiquei emocionada por compartilhar o mesmo escritório com alguns dos mais destemidos advogados de direito civil dos Estados Unidos. O trabalho era significativo, mas o estágio não era remunerado, e viver assim em Nova York era como andar na rua com uma carteira furada. Rapidamente gastei os 2 mil dólares que tinha conseguido guardar durante a faculdade. Apesar dos bicos de babá e de garçonete que fazia à noite, eu mal conseguia pagar as contas.

Pensar no futuro – cheio de possibilidades, mas vazio – me deixava aterrorizada. Ao mesmo tempo, nos momentos em que eu me permitia sonhar, uma animação surgia. As possibilidades de tudo que eu poderia ser e do que eu poderia alcançar pareciam infinitas, um novelo de lã que se desenrolava muito além da minha imaginação. Eu sonhava com uma carreira como correspondente internacional no Norte da África, onde meu pai nasceu e onde vivi por algum tempo na infância. Também flertava com a ideia de cursar direito, o que parecia um caminho mais prudente. Na verdade, eu precisava de dinheiro. Eu só tinha conseguido entrar numa universidade de ponta porque ganhara uma bolsa integral. Mas ali, no mundo real, eu não tinha a mesma rede de apoio – poupanças, conexões familiares, emprego com salário de seis dígitos em Wall Street – que muitos dos meus colegas tinham.

Era mais fácil me preocupar com o futuro do que encarar uma mudança ainda mais perturbadora. Durante meu último semestre, para combater a exaustão, eu vivia à base de bebidas energéticas. Quando elas pararam de fazer efeito, um rapaz com quem eu tinha saído me deu algumas pílulas de Adderall (medicamento à base de anfetaminas), para que eu pudesse sobreviver às provas finais. Mas elas também logo perderam o efeito. A cocaína era um item essencial nas festas a que eu ia com os amigos, e sempre havia um cara que oferecia uma carreirinha de graça aqui e ali. Ninguém nem notou quando comecei a usar. Meus colegas de quarto na Canal Street também eram assim. Comecei a tomar estimulantes, da mesma forma que pessoas normais tomavam uma dose extra de café expresso – uma maneira de remediar a exaustão extrema que eu sentia. No meu diário, escrevi: Não afunde.

No fim do verão eu mal me reconhecia. O som abafado do despertador era como uma faca cega cortando minhas noites sem sonhos. Toda manhã, eu me arrastava para fora da cama e me olhava no espelho de corpo inteiro, contabilizando os prejuízos. Arranhões e rastros de sangue coagulado em áreas diferentes das pernas. Meu cabelo, que eu me sentia cansada demais para pentear, descia até a cintura em cachos caóticos e sem vida. Olheiras escuras e olhos vermelhos. Sem energia para me aventurar fora de casa, comecei a chegar cada vez mais atrasada ao estágio. Até que, um dia, simplesmente parei de ir.

Eu não gostava da pessoa que estava me tornando – alguém em constante movimento mas sem rumo; alguém que tentava reconstituir os acontecimentos da noite anterior, um dia após o outro, como um detetive particular; alguém que faltava constantemente a compromissos; alguém que se sentia envergonhada demais para atender às ligações dos pais. Essa não sou eu, pensava, olhando meu reflexo no espelho, enojada. Eu precisava sair daquele buraco. Precisava arranjar um emprego de verdade, um que pagasse um salário. Precisava me distanciar do meu grupo da faculdade e dos meus colegas de quarto da Canal Street. Precisava me mandar de Nova York, e rápido.

Numa manhã de agosto, alguns dias depois de eu ter deixado o estágio, acordei cedo, fui com meu laptop até a escada de incêndio e comecei a procurar emprego. Tinha chovido pouco naquele verão e o sol cozinhava minha pele, fazendo aparecer pontinhos brancos como Braille nas minhas pernas, onde toda aquela coceira tinha deixado cicatrizes. Uma vaga de assistente jurídica numa firma de advocacia norte-americana em Paris chamou minha atenção e, num impulso, decidi me inscrever. Passei o dia inteiro escrevendo uma carta de apresentação. Fiz questão de mencionar que o francês era meu idioma nativo e que também falava um pouco de árabe, esperando que isso me desse alguma vantagem sobre a concorrência. Assistente jurídica não era meu emprego dos sonhos – na verdade, eu nem sabia direito quais eram as atribuições do cargo –, mas parecia o tipo de emprego que uma pessoa responsável teria. Pensei que uma mudança de ares me salvaria do meu comportamento cada vez mais destrutivo. Mudar para Paris não era um item da minha lista de desejos – era um plano de fuga.

Algumas noites antes de deixar Nova York, eu estava na minha terceira festa da noite, onde banqueiros com as golas das camisas levantadas se debruçavam sobre carreiras de cocaína grossas como lagartas, suando enquanto conversavam animadamente sobre seus portfólios de investimento, casas de verão alugadas em Montauk e assim por diante. Já eram cinco da manhã, e aquela festa não fazia meu estilo. Eu queria ir para casa.

Andando sozinha na calçada, banhada pela fumaça azul do meu cigarro, observei o céu começar a clarear. Manhattan dormia naquele silêncio transitório, quando os caminhões de lixo tinham terminado sua ronda e os cafés ainda não tinham aberto. Eu já estava esperando um táxi havia 10 minutos quando um rapaz que reconheci da festa se aproximou, pedindo um cigarro. Era meu último, mas ofereci a ele mesmo assim. Ele o acendeu cobrindo a ponta com as mãos, grandes como luvas de beisebol, e sorriu, soltando a fumaça. Nós dois caminhamos timidamente, primeiro olhando um para o outro, depois para o fim da rua, vazia.

– Quer rachar o táxi? – perguntou ele. Um táxi vinha na nossa direção e a pergunta soou inocente o bastante, então eu concordei e nós entramos no carro. Somente depois que dei meu endereço ao motorista me ocorreu que ele havia feito aquele pedido sem saber sequer para que direção eu iria. Eu sabia que não devia entrar em carros com homens desconhecidos.

Meu pai, que morou em East Village nos anos 1980, quando a cidade estava infestada de crimes, teria desaprovado. Mas algo naquele rapaz parecia seguro e intrigante. O cabelo dele, bagunçado e queimado de sol, caía sobre olhos azuis inteligentes. De porte esguio, queixo quadrado e covinhas nas bochechas, ele era muito bonito, mas tinha uma postura horrível, portando-se com a humildade de alguém que não fazia ideia de sua beleza.

– Acho que você é a pessoa mais alta que eu já conheci – falei, observando-o com o canto do olho. Sentado com os joelhos roçando o banco do motorista, ele parecia ter quase 2 metros de altura.

– Todo mundo diz isso – respondeu. Ele falava baixinho e com uma gentileza que contrastava com sua estatura.

– Prazer em te Meu nome é…

– Nós já conversamos na festa, lembra?

Dei de ombros e sorri me desculpando.

– Foi uma noite longa.

– Você não lembra que tentou me mostrar a parte de dentro da sua pálpebra? Nem que recitou “Mary Had a Little Lamb” em latim? – indagou ele, brincando. – E que jogou aparas de lápis na cabeça e ficou dizendo “Cascarones!”*de um jeito meio assustador? Não se lembra de nada disso?

– Ha, ha. Muito engraçadinho – falei, em tom de brincadeira, dando um soquinho de leve no braço dele. Foi então que percebi que estávamos flertando.

Ele estendeu a mão.

– Meu nome é Will.

Conversamos durante toda a viagem até o centro, a química entre nós se intensificando a cada quarteirão. Quando chegamos ao meu prédio, saltamos do táxi e ficamos de pé na calçada: eu tentando decidir se o convidava para subir, ele educado demais para pedir. Nunca havia dormido com um estranho – apesar de já ter tomado algumas decisões um pouco questionáveis, sempre fui romântica e só tivera relacionamentos monogâmicos –, mas fiquei tentada. Pensei por um instante.

– Está com fome? – perguntou Will.

– Morrendo! – respondi. Aliviada, guiei-o para longe da entrada do prédio. Caminhamos ao longo da Canal Street, passando por salões de cabeleireiro fechados, vitrines de delicatessens com patos pendurados e feirantes arrumando suas barracas na calçada. Entramos no café do bairro, os primeiros clientes do dia.

Pedimos bagels e café, e Will começou a me contar que havia acabado de chegar da China, onde trabalhara para uma organização liderando um programa de esportes que visava incluir os jovens locais. Fiquei impressionada ao saber que ele falava mandarim. Naquele momento, ele estava cuidando da casa dos padrinhos e tirando duas semanas de folga para decidir que caminho seguir dali em diante. Ele era ao mesmo tempo sério e brincalhão, de um jeito nerd e meio protetor. Mas, por trás dessa fachada, deu para perceber que ele estava um pouco perdido e fragilizado. Duas horas depois, ainda estávamos no café, conversando. Gostei muito de você, eu me lembro de ter pensado quando nos levantamos para ir embora. Meu segundo pensamento foi: Queria não estar de mudança para outro continente.

Depois caminhamos de volta até meu prédio e subimos para o meu quarto. Passamos o dia inteiro na cama cochilando, conversando e brincando. Eu estava acostumada a homens que não queriam perder tempo, armados com um arsenal de frases feitas para conquistar uma mulher, mas Will parecia satisfeito de simplesmente ficar deitado ao meu lado. Depois de horas sem qualquer tentativa da parte dele de me beijar, me virei para fitá-lo e tomei a iniciativa. No fim, acabamos passando a noite juntos, depois mais uma e finalmente uma terceira. Com ele era diferente; deixei as luzes acesas. Não senti a necessidade de esconder nada. Ele era o tipo de homem que fazia você olhar de maneira mais generosa para aquelas partes de si mesma que lhe geravam mais repulsa. Ele era o tipo de homem que, em outras circunstâncias, eu teria gostado de conhecer melhor.

Na minha última manhã em Nova York, uma leve luz amarelada entrou pela janela da cozinha enquanto eu fazia café, o som furioso das buzinas dos táxis e o suspiro dos ônibus lá embaixo quase inaudíveis. Fui até o quarto na ponta dos pés, peguei algumas roupas e as joguei dentro da mala. Ao fechar o zíper, olhei para Will enrolado nos lençóis, seu rosto angelical ao dormir. Ele estava dormindo tão tranquilamente que não quis acordá-lo. Por causa das muitas mudanças que fizera durante a infância, eu detestava despedidas. Ao sair, deixei um bilhete nos sapatos dele: Obrigada pelos momentos inesperados de diversão. Inshallah, nossos caminhos vão se cruzar novamente algum dia.

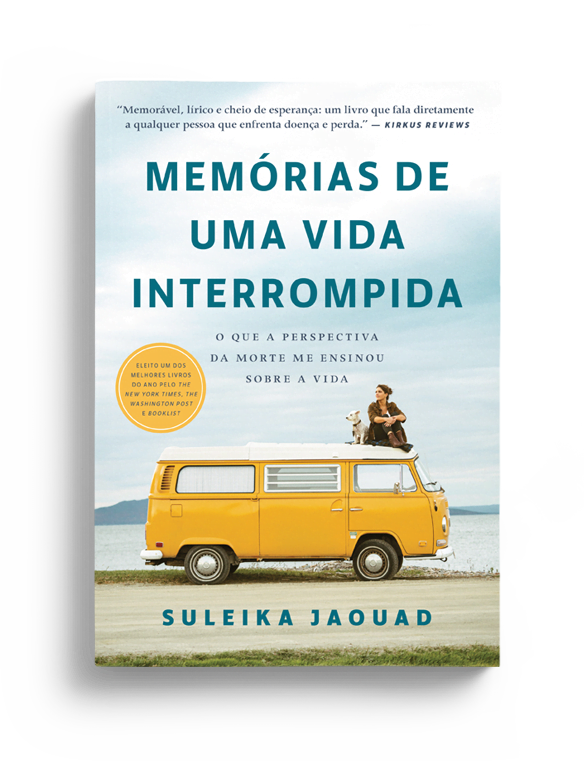

LEIA MAIS

LEIA MAIS